В мире археологии

Волосник, найденный на территории Троице-Сергиевой лавры. Конец XVI – началоXVII века

При археологических раскопках в культурных слоях очень редко встречаются фрагменты или хотя бы нити текстиля, крошечные кусочки древней повседневной одежды, которую носили жители средневековой Руси.

Летописи сообщают, как выглядели парадные одеяния представителей высших слоёв общества, военных, духовенства. Именно такие одеяния в основном тщательно сохранялись веками и дошли до наших дней. Поэтому большой удачей для учёных из Института археологии РАН стала недавняя находка остатков нескольких женских головных уборов – волосников, расшитых золотными нитями и украшенных причудливыми узорами. Находки эти были сделаны во время раскопок на территории Троице-Сергиевой лавры и кремлёвского Чудова монастыря. Вероятно, эти уборы сохранились именно благодаря металлическим нитям, которыми были вышиты волосники.

История подобных головных уборов восходит к римской традиции. На Русь они, видимо, попали через Византию. На сегодняшний день на территории центральной части России найдено всего несколько десятков волосников XVI–XVII веков. Наиболее ранний волосник, обнаруженный в точно датированном погребении, принадлежал Софье Палеолог, жене Ивана III и бабушке Ивана Грозного, умершей в 1503 году.

Как правило, такие головные уборы происходят из погребений женщин царского рода или знатных боярских и княжеских родов, захороненных в некрополях Вознесенского, Новоспасского, Троице-Сергиевого и других монастырей. Один волосник был обнаружен в женском захоронении из городского некрополя при Верхнепосадской Никольской церкви в Нижнем Новгороде. Вероятно, расшитые драгоценными нитями волосники могли принадлежать не только знати, но и богатым горожанкам.

Волосник был обязательным элементом многослойного средневекового русского головного убора замужней женщины, предназначенным полностью закрывать волосы. Он представлял собой небольшую шапочку, которая плотно облегала голову и затягивалась сзади шнурками. Большинство известных нам волосников – это шапочка с сетчатым верхом и шёлковым плетёным или вышитым очельем. Исследования показали, что цвет шёлка очелья большинства волосников был багрово-красным. Очелье обычно украшалось богатой золотной вышивкой, что придавало особенную яркость цветовому сочетанию.

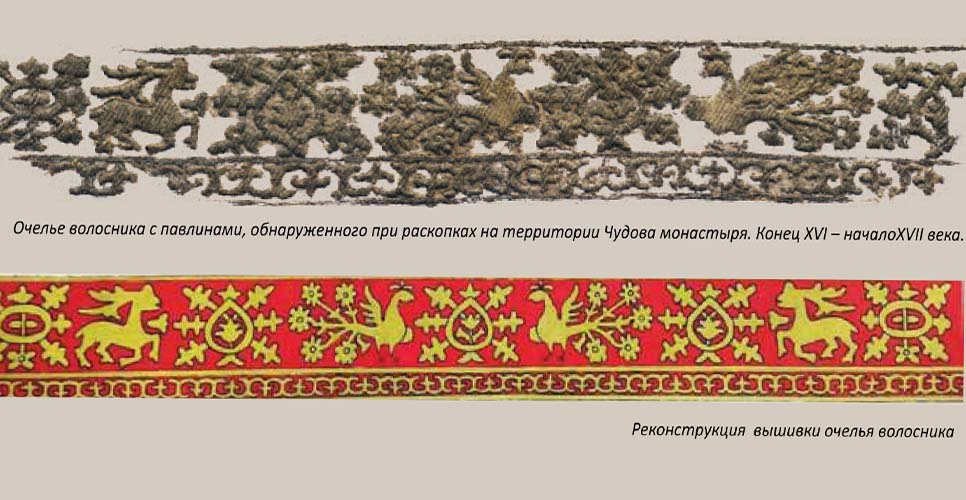

Орнаментация и цветовое решение дают возможность понять стандарт красоты для женского головного убора XVI–XVII веков. Наличие волосника указывает на социальный статус погребённой женщины. Материалы, из которых изготовлены эти головные уборы, довольно дорогие и, как показал анализ нитей, импортного происхождения. Один из двух головных уборов, обнаруженных при раскопках на территории Чудова монастыря, – волосник с павлином. Его очелье выполнено из нескольких слоёв шёлковой ткани – итальянской камки (как установила Н.П. Синицына), на нём видны все элементы орнамента, что позволило собрать мелкие разрозненные фрагменты в единое целое.

Очелье волосника с павлинами, обнаруженного при раскопках на территории Чудова монастыря. Конец XVI – началоXVII века

На вышивке изображены пять «древ жизни» (одно оказалось утраченным), между ними – два бегущих оленя и два павлина с фантастическими хвостами из пяти цветков каждый. Павлины обращены к центральному «древу». По нижнему краю вышита узкая полоска из растительных побегов. Использованные материалы, техника изготовления, классическая орнаментальная композиция позволяют датировать этот головной убор концом XVI – началом XVII века. Нити изготовлены из серебра с высоким содержанием меди с позолотой. В этом же погребении сохранились фрагменты тонкой вышивки по сетке – орнамент представляет собой композицию из маленьких вышитых оленей).

Вышивка очелья с оленями из погребения на территории Чудова монастыря. Конец XVI – начало XVII века

Реконструкция золотой вышивки очелья волосника из раскопок на территории Чудова монастыря

Золотая вышивка очелья второго волосника из раскопок на территории Чудова монастыря также несёт элементы изображения «древа жизни» и единорогов. Нижний край очелья украшен вышитым бегунком. Реставраторам удалось восстановить волосник практически полностью.

Исследования шитья волосников с помощью различных лабораторных методов показали, что головные уборы, скорее всего, были созданы из привозных нитей. Анализ химического состава нитей, которые были использованы при вышивке волосника с единорогом, позволил установить, что они изготовлены из сплава серебра с медью. Следы золота на нитях дают основания предполагать, что они были золочёными. Как показало оптическое исследование, ткань волосника была изготовлена плетением отдельных металлических нитей, которые, в свою очередь, состояли из множества отдельных волочёных нитей. Такие нити, по мнению исследователей, характерны для европейского импорта.

Высокий уровень исполнения вышивки и плетения позволяет предположить, что волосники могли быть изготовлены в одной из золотошвейных царских мастерских. По письменным источникам известны мастерские цариц Софьи Палеолог, Ирины Годуновой, Марии Нагой. Техника шитья для волосников как светского убранства повторяет технику вышивки на церковных облачениях, покровах, саванах и других предметах церковного обихода.

Во время раскопок, проводимых Институтом археологии РАН на территории Троице-Сергиевой лавры, у Духовской церкви в 2014 году была обнаружена семейная усыпальница представителей знатного рода. В погребении молодой женщины здесь также был найден волосник, состоящий из атласного очелья с золотным шитьём и плетёного верха из золотных нитей. Под плетёной шапочкой находилась еще одна шапочка из тонкого шелка (тафья). Благодаря усилиям реставраторов мы можем увидеть, как выглядел этот головной убор.

Ася Энговатова

заместитель директора ИА РАН

Наталья Синицына

заведующая сектором ВХРНЦ им. И.Э.Грабаря

-

Археология

- В Институте археологии РАН обсудили новые материалы и методы археологического исследования

- В Новгородском музее-заповеднике сообщили, что Троицкий раскоп будет сохранён в целости

- В Алтайском крае прошли археологические раскопки древних могильников

- В Якутске археологи нашли фрагменты чернильной берестяной грамоты XVII века

- Этнографы с Алтая приняли участие в международной экспедиции в Киргизию

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства