В мире археологии

В 2018 году экспедицией Института археологии РАН проводились археологические исследования на участке восстановления соборного храма во имя иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» на территории Успенского мужского монастыря – Саровская пустынь в Сарове Нижегородской области.

До строительства Успенского собора это была главная церковь монастыря, датой основания которого считается 16 июня 1706 года. Сама церковь первоначально была деревянная, и лишь в 1748 году при настоятеле Филарете было начато строительство каменного храма. Точной даты его завершения письменные источники не называют – указываются две даты – 1754 и 1758 годы. Первая дата представляется более верной, так как она приводится в официальных документах – указах о строениях, освящениях и др. Известно, что уже с самого начала храм имел полуподвальный цокольный этаж и обозначался как «Церковь соборная теплая во имя Пресвятыя Богородицы живоносныя источницы о дву апартаментах вверху церковь, а внизу две кладовыя палаты». В ходе работ были полностью раскрыты фундаменты каменного храма и удалось выделить различные этапы в истории его строительства. В итоге храм приобрёл свои окончательные размеры – 20,6 х 47,6 м. В частности, установлено, что притвор храма пристраивался дважды в начале и середине XIX столетия. Согласно письменным, иллюстративным и фотографическим источникам рядом с храмом существовал некрополь, где погребались монашествующие и благотворители монастыря. Архивные материалы позволяют предположить, что вблизи стен церкви покоятся останки до 50 человек. Вблизи от стен храма с северной, восточной и южной сторон было исследовано 21 захоронение, относящееся к XVIII – середине XIX веков. Погребения совершались в кирпичных склепах и в грунтовых могильных ямах.

Вид на Саровский монастырь с правого берега р. Сатис. |

Общий вид раскопа на уровне завершения работ |

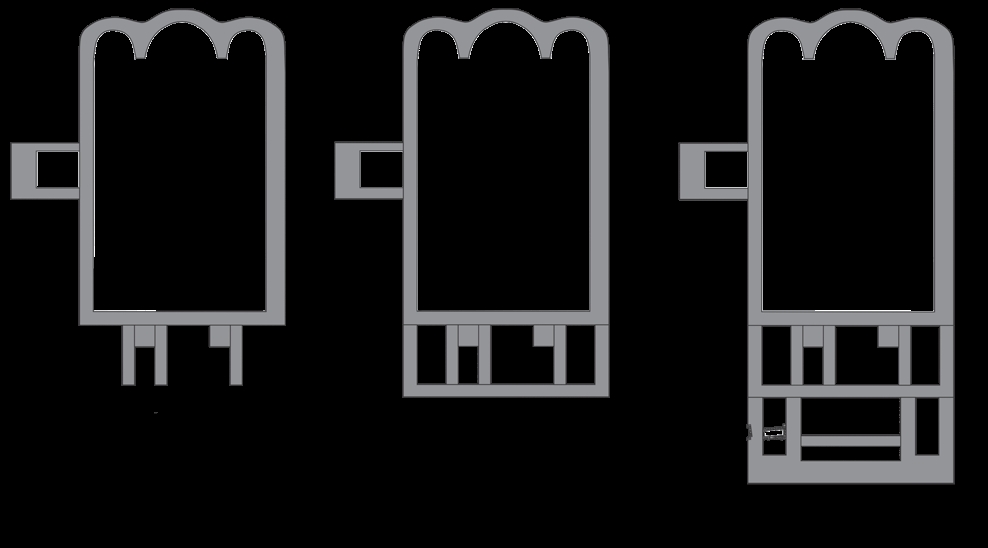

Схема этапов строительства храма Живоносного источника |

Частой находкой оказались нательные кресты, в некоторых погребениях находились различные ёмкости для масла, использовавшегося при совершении соборования. В одном из захоронений под головой погребенного лежал кирпич. В христианской погребальной практике этот обычай фиксируется начиная с XII века и существует до середины XVIII столетия. По мнению исследователей, кирпич, положенный в изголовье погребенного, указывал на аскетизм и праведность умершего.

Процесс расчистки погребения |

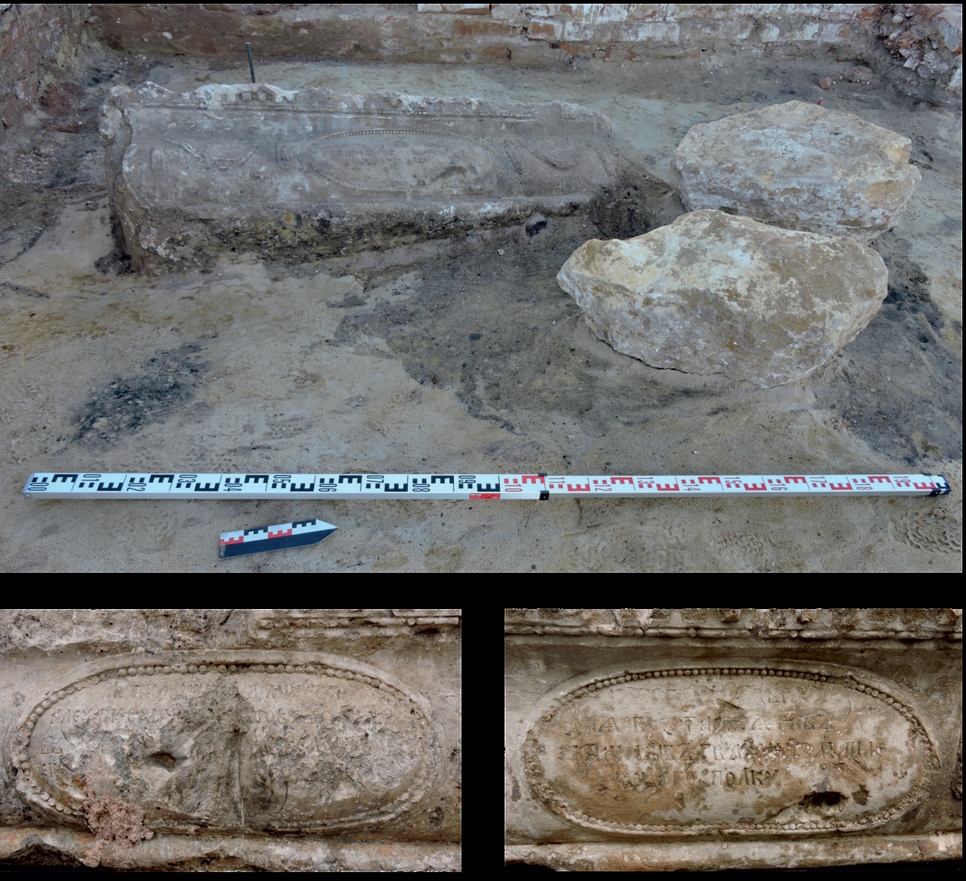

Интересной находкой стало белокаменное надгробие конца XVIII века, найденное в подвале разрушенной церкви. В клеймах на боковых сторонах надгробия высечена надпись: «… 1784 года декабря дня преставился раб Божий лейб-гвардии Измайловского полку прапорщик Дмитрий Александрович Соловцов, родился в 1762 году в сентябре месяце. Жития ему было 22 года и 3 месяца». Примечательно, что среди благодетелей на колокольню известны Александр, Африкан и Петр Соловцовы. И видимо, с южной стороны от храма располагался их семейный участок. Сам некрополь сохранился лишь на небольшой территории около алтаря. Именно этот участок наиболее интересен, позволяя провести персональную идентификацию некоторых погребений.

1. Белокаменное надгробие Дмитрия Александровича Соловцова 2. Боковые клейма на надгробии |

В одном из кирпичных склепов, расположенных к востоку от апсиды храма, были расчищены мужское и женское захоронения. Оба захоронения совершены в богато обитых тканью деревянных гробах. На мужском индивиде сохранились фрагменты мундира с эполетами, в кармане – деталь иконки-складня с изображением Богоматери с младенцем, в районе груди – маленький нательный крест. В женском захоронении – детали одежды, стеклянная бутылка и образок с изображением святого Тихона Задонского.

Портрет Полуектова Бориса Владимировича Художник Дж. Доу. 1823–1825 гг. |

У каждого погребенного в районе кисти правой руки было обнаружено по золотому обручальному кольцу с выгравированной надписью на внутренней стороне: «Л.Ф.К.Г. Б.В.П. ноября 4 дня 1817» – у мужского захоронения, и «Б.В.П. Л.Ф.К.Г. ноября 4 дня 1817» – у женского. Анализ письменных источников, находки военного мундира и двух обручальных колец позволяют точно идентифицировать погребенных.

Золотые обручальные кольца |

В склепе были погребены генерал от инфантерии Борис Владимирович Полуектов (1.07.1779 – 6.10.1843) и его супруга княгиня Любовь Федоровна Гагарина (1793 – 21 апреля 1862). Борис Владимирович был известный военный деятель первой половины XIX века, участник Отечетвенной войны 1812 года и европейского похода. Его портрет находится в Военной галерее Зимнего дворца в СанктПетербурге среди трехсот тридцати двух портретов военачальников, участников кампаний 1812–1814 годов.

1. Захоронения Бориса Владимировича Полуектова (1.07.1779 – 6.10.1843) и княгини Любови Федоровны Гагариной (1793 – 21 апреля 1862); 2. Фрагмент военного мундира Б.В. Полуектова |

В процессе исследований были изучены также напластования и объекты XVIII – начала XX веков. Находки этого времени представлены стеклянными флакончиками под лампадное масло, железными обувными подковками, монетами, зубной костяной щеткой, изразцами и др. Среди прочих стоит отметить два предмета. Первая находка – обломки камня для изготовления литографий с одним из наиболее распространённых сюжетов в иконографии Серафима Саровского – «Моление на камне». Сам камень был изготовлен, согласно надписи на нём, 14 февраля 1874 года. На то, что камень изготовлен по заказу именно саровских монахов, указывает надпись: «издание собственность Саровского…», далее камень обломан. Точный оттиск, выполненный с этого камня, найти пока не удалось. Наиболее близка стилистически литография, выполненная в московской мастерской Морозова в 1866 году.

1. Памятная мраморная доска. 1. Памятная мраморная доска. Золотые обручальные кольца 2. Камень для изготовления литографий 2. Камень для изготовления литографий |

Вторая находка касается обнаруженного помещения, вернее, его особого назначения, связанного с одним из наиболее знаковых событий в истории Саровской обители – канонизацией преподобного Серафима Саровского в 1903 году и торжествами по этому поводу. Участниками торжеств были и члены императорской семьи во главе с Николаем II. Для размещения высочайших гостей было предоставлено самое лучшее здание – настоятельский корпус, расположенный в северной части монастыря. Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна занимали комнаты верхнего этажа, а внизу жили дядя Николая II великий князь Сергей Александрович с женой великой княгиней Елизаветой Фёдоровной. Трое суток провёл Николай II в Саровской пустыни, после этого бывший настоятельский корпус был переименован в Царский дворец и превращён в музей, вся внутренняя обстановка оставлена в неприкосновенности.

Детали гипсовой лепнины, украшавшей помещение в столовой в цокольном этаже храма во 2-й половине 1940-х гг. – 1954 г. |

Канал для отвода воды из фонтана за пределы храма |

В 1927 году монастырь был закрыт. В помещениях церкви располагались различные учреждения, ее цокольный этаж первоначально использовался как склад… В 1954 году здание бывшего собора было взорвано.

Текст: Сергей Милованов, научный сотрудник

Института археологии РАН

-

Археология

- В Институте археологии РАН обсудили новые материалы и методы археологического исследования

- В Новгородском музее-заповеднике сообщили, что Троицкий раскоп будет сохранён в целости

- В Алтайском крае прошли археологические раскопки древних могильников

- В Якутске археологи нашли фрагменты чернильной берестяной грамоты XVII века

- Этнографы с Алтая приняли участие в международной экспедиции в Киргизию

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства