Новости и события Российского исторического общества

19 марта, в Санкт-Петербурге, в день 110-летия подводного флота России, состоялась торжественная передача реликвий с места гибели подводной лодки «Сомъ» в Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (Сестрорецкий район).

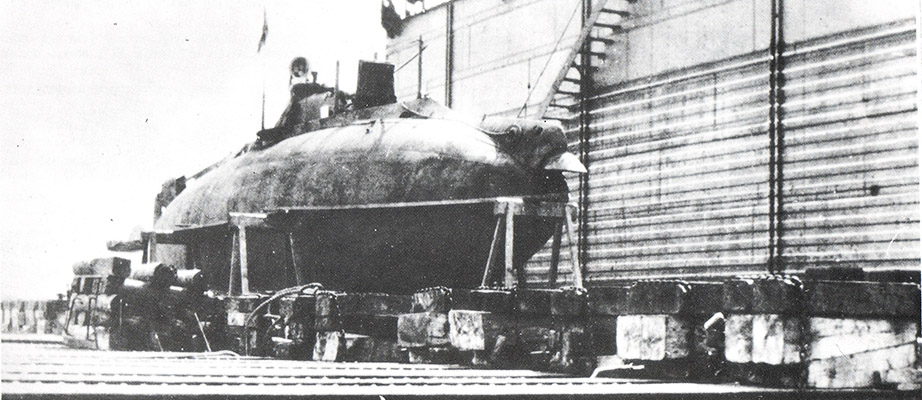

Подводная лодка «Сомъ», изначально изготовленная на американских верфях как субмарина «Fulton», была выкуплена императорским правительством и в 1904 году была переправлена в Кронштадт на переоснащение. Спустя два года, ей повезло войти в число 20 судов, из которых был сформирован первый боевой отряд подводных лодок в истории отечественных военно-морских сил (ранее подлодки назывались «миноносцами» и не обособлялись в отдельные подразделения).

«Сомъ» состоял на боевом дежурстве в период русско-японской войны, на Тихоокеанском флоте и в начале Первой мировой на Черноморском флоте.

Осенью 1915 года подводную лодку направили в Петроград, где она вошла в состав 5-го дивизиона Дивизии подводных лодок Балтийского моря. В 1915-1916 годах «Сомъ» базировался в Мариенхамне и патрулировал южную часть Ботнического залива.

10 мая 1916 года, в прибрежном районе Оландсгафа, подводная лодка «Сомъ» столкнулась со шведским пароходом «Ингерманланд». По сохранившимся данным шведского экипажа, русская лодка шла параллельно пароходу, но вдруг неожиданно развернулась к нему. «Ингерманланд» был остановлен, но лодка ударилась корпусом в подводную часть парохода. Известно, что все члены экипажа (18 человек) русской подлодки погибли.

Необоснованность самоубийственного тарана, описанного в версии шведского капитана, породила и альтернативное мнение о том, что «Ингерманланд» сам преднамеренно таранил «Сома». Однако, возникает резонный вопрос: зачем шведским морякам, являвшейся нейтральной стороной конфликта, да еще и возвращавшимся из российского порта, нападать на нашу подводную лодку? Так или иначе, но гибель «Сома» остается одной из нерешенных загадок военно-морской истории.

Не так давно, летом 2015 года, интернациональная команда дайверов «Ocean X Team» обнаружила практически неповрежденную подводную лодку «Сомъ» на глубине чуть более 80 метров. Отчетливо видная надпись на борту с характерной буквой «Ъ», которой нет в других европейских языках, не оставляет никаких сомнений в былой принадлежности затонувшей субмарины.

Сегодня вопрос о поднятии «Сома» со дня Балтики стоит на повестке дня. Этой важной задаче подводной археологии был посвящен круглый стол, состоявшийся 18 марта в Санкт-Петербурге по инициативе Санкт-Петербургского комитета восстановления Храма Спаса-на-Водах. В рамках круглого стола прозвучали выступления бывшего заместителя командующего Тихоокеанским флотом и начальника Высшего военно-морского инженерного училища им. Дзержинского, контр-адмирала Игоря Колесникова, рассказавшего о своей службе на первых отечественных атомных подводных лодках, а также доклады членов экспедиции по подъему «Сома» – историка ВМФ Константина Стрельбицкого и подводного археолога Владимира Михайлова. Участникам круглого стола был продемонстрирован фильм, снятый на месте гибели подводной лодки, и продемонстрированы реликвии, позже переданные храму: фрагмент грунта и сосуд с морской водой со дна Балтики, где ныне покоится «Сомъ».

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства