Новости и события Российского исторического общества

27 января отмечается 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии этой памятной даты в фонде и на портале Президентской библиотеки представлен новый фильм «Юнги с острова Валаам», посвящённый подвигу учащихся школы юнг в боях на Невском пятачке.

В 1940 году нарком Военно-морского флота СССР Николай Кузнецов подписал приказ о создании единой школы боцманов с дислокацией на Валааме. В новой школе боцманов были созданы две роты курсантов-боцманов. Немного позже, в том же 1940 году, вышел приказ о создании в школе боцманов экспериментальной третьей роты, отличительной особенностью которой был набор подростков в возрасте 15–17 лет. Так появилась первая в истории СССР рота юнг.

О том, какая судьба уготована каждому из юнг через год, счастливые новобранцы даже не догадывались. Их первая летняя практика была прервана 22 июня 1941 года, занятия в школе боцманов прекратились. Сразу же на имя начальника школы посыпались рапорты учащихся с просьбой отправить их на действующий фронт.

… 8 сентября 1941 года немецкие войска взяли Шлиссельбург, замкнув кольцо блокады вокруг Ленинграда. Начались непрекращающиеся попытки советских войск прорвать блокаду. Одним из пунктов, где развернулись ожесточённые бои, был небольшой плацдарм на левом берегу Невы, возле посёлка Невская Дубровка — Невский пятачок. Он оттягивал на себя значительные силы противника и не позволил немцам перебраться через Неву и закончить свой план двойного окружения Ленинграда. Участие в боях на этом плацдарме принимали курсанты Валаамской школы боцманов и юнг, которые вместе с личным составом 168-й стрелковой дивизии были переправлены в район Шлиссельбурга.

13 сентября 1941 года вышел приказ командующего Ленинградским фронтом Жукова: «Гарнизон Валаама (школа юнг и боцманов) обратить на усиление Шлиссельбургского укреплённого сектора ЛВФ (Ладожской военной флотилии. — Прим. Президентской библиотеки)».

19 сентября юнги были переправлены в район Осиновецкого маяка — бухты Осиновец, откуда около половины роты направлены защищать переправу через Ладогу — Дорогу жизни. Другая часть роты, 51 человек, среди которых были ребята в возрасте 16–17 лет, вместе с курсантами второй роты школы боцманов были переброшены на станцию Мельничный Ручей.

По воспоминаниям бывшего юнги Василия Кодина, юные бойцы, получив оружие и боеприпасы — до 40 кг веса на каждого, в полном обмундировании совершили марш-бросок по просёлочным дорогам до Невской Дубровки. Мальчишки были одеты не в морскую форму, а в обычную армейскую — тяжёлые ботинки с обмотками, галифе и зелёную гимнастёрку. Многие ещё не умели правильно крепить обмотки, спотыкались. Некоторым были не по размеру шинели. Все тащили боеприпасы, пулемёты и тяжёлые гранатомёты.

Боевое крещение юнги с курсантами школы боцманов получили в ночь с 26 на 27 сентября 1941 года. Форсируя Неву в районе Невской Дубровки в составе 1-й отдельной стрелковой роты 3-го батальона 4-й морской бригады в количестве 207 человек, они попали под шквальный пулемётный, миномётный и артиллерийский огонь противника. Те, кто шёл впереди, успели пересечь Неву и укрыться за обрывистым левым берегом. Второму эшелону повезло меньше. Многих накрыли вражеские снаряды.

Перед атакой укреплений противника батальонный комиссар Зеленков обратился к десантникам: «Товарищи моряки! Помните — отступать нам некуда, за нами Нева, Ленинград! Валаамцы! Настал и наш черёд посчитаться с фашистами!»

Во время кровопролитных боёв юнги по восемь раз в день поднимались в атаку вместе с моряками. Каждый раз перед очередным боем мальчишки онемевшими от усталости руками снимали пилотки и натягивали на головы бескозырки, с которыми не расставались и держали при себе как символ морской доблести и отваги. Из 50 юнг в живых осталась только половина.

20 сентября 2020 года на Невском пятачке, в месте высадки десанта (в фильме можно увидеть кадры исторической реконструкции этого события), была заложена капсула на месте будущего памятника подвигу юнг школы боцманов острова Валаам и состоялось торжественное прохождение нахимовцев 11 класса.

Кинокартина Президентской библиотеки ещё раз напоминает о героизме валаамских юнг, принявших участие в приближении полного снятия блокады Ленинграда, и подчёркивает преемственность славных морских традиций.

События страшных 900 дней осады города на Неве представлены в специальной цифровой коллекции Президентской библиотеки «Оборона и блокада Ленинграда», входящей в более масштабную коллекцию «Память о Великой Победе». «Блокадная» коллекция включает в себя документы, кинохронику, художественные и документальные книги, дневники ленинградцев, переживших вместе с городом тяжёлые времена, электронные копии газет той поры.

Текст: Дарья Денисова

По материалам официального сайта Президентской библиотеки

- В Москве откроется национальный Музей памяти, посвящённый жертвам геноцида советского народа

- 19 февраля 2026 года стартовал конкурсный отбор фонда «История Отечества» на археологические экспедиции

- Руслан Гагкуев представил воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

- 19 февраля 2026 года в Москве представили воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

- Руслан Гагкуев принял участие в открытии выставки в Представительстве Алтайского края

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

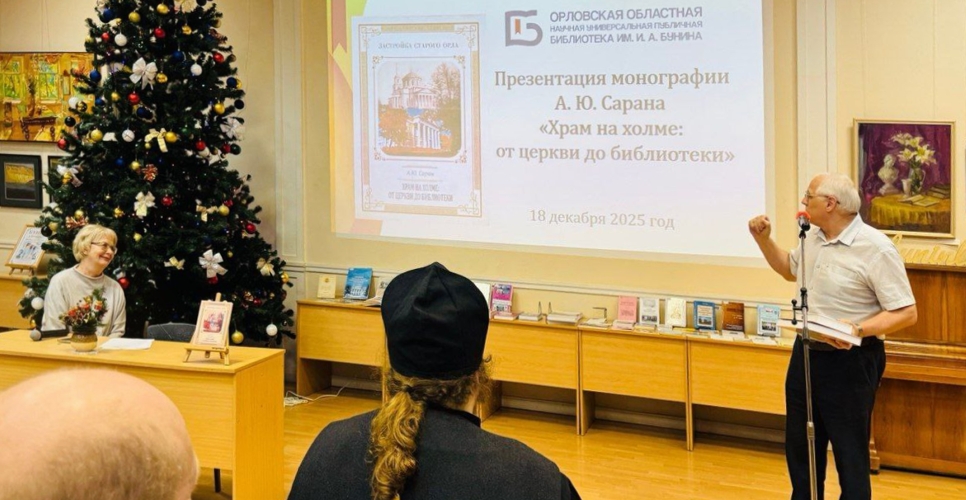

В Орле состоялась презентация книги члена РИО Александра Сарана «Храм на холме»

17 февраля 2026 года в библиотеке Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС состоялась презентация книги доктора исторических наук, профессора кафедры истории, политологии и государственной политики, члена Российского исторического общества Александра Сарана «Храм на холме: от церкви до библиотеки».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»