Новости и события Российского исторического общества

В фондах Российского государственного исторического архива (РГИА) хранится «Дело по переписке с Ярославской губернской учёной архивной комиссией и по обследованию архивов района названной комиссии» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173), которое включает в себя исторические источники о деятельности Императорского Русского исторического общества (ИРИО) в 1908–1917 гг.

Рассматриваемое архивное дело состоит из двадцати восьми листов. Оно содержит документы на русском языке: черновики и копии писем Общества в Ярославскую губернскую учёную архивную комиссию, письма, копии писем, записки, телеграммы и визитные каточки, полученные ИРИО от Ярославской губернской учёной архивной комиссии.

В первую группу исторических источников входят письма и копии писем, отправленные в Историческое общество из Ярославской губернской учёной архивной комиссии.

Письмо из Ярославской губернской учёной архивной комиссии в Императорское Русское историческое общество, 6 июня 1916 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173. Л. 21–21 об.)

В архиве сохранились письмо из Ярославской губернской учёной архивной комиссии в Императорское Русское историческое общество (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173. Л. 21–21 об.) и копия письма от председателя Ярославской губернской учёной архивной комиссии министру народного просвещения (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173. Л. 26). Рассматриваемые архивные материалы датируются 6 июня 1916 г. и 27 апреля 1917 г. соответственно.

Копия письма от председателя Ярославской губернской учёной архивной комиссии министру народного просвещения, 27 апреля 1917 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173. Л. 26)

Оба документа содержат информацию о неудовлетворительном финансовом состоянии Ярославской губернской учёной архивной комиссии. Руководство ГУАК прилагало усилия для обеспечения стабильного финансирования деятельности этой научной организации, обращаясь с просьбами о выделении субсидии к Императорскому Русскому историческому обществу и министру народного просвещения.

Ко второй группе архивных материалов относится записка, направленная в Императорское Русское историческое общество из Ярославской губернской учёной архивной комиссии.

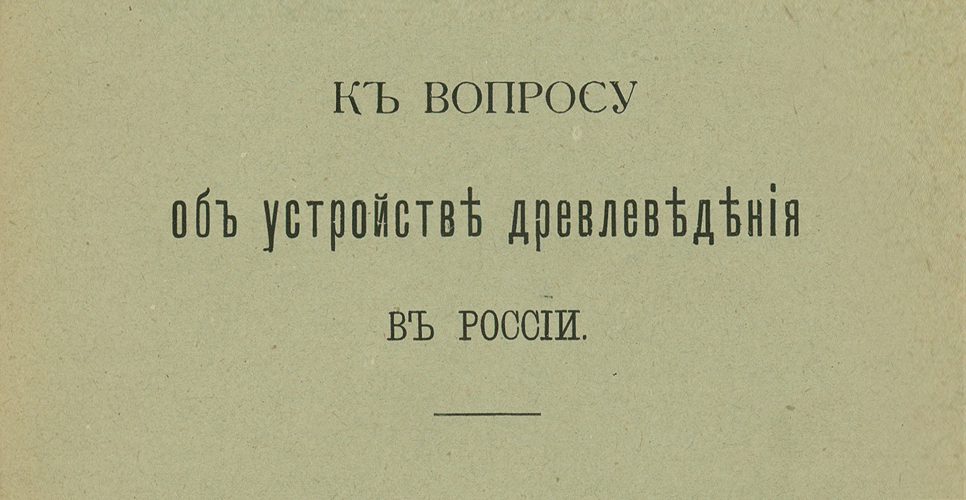

Записка «К вопросу об устройстве древлеведения в России», 1908 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173. Л. 3–11)

В составе «Дела по переписке с Ярославской губернской учёной архивной комиссией и по обследованию архивов района названной комиссии» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173) хранится записка «К вопросу об устройстве древлеведения в России» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173. Л. 3–11). Указанный исторический источник представлен в виде брошюры, отпечатанной типографским способов в 1908 г. Документ был издан по постановлению Владимирской учёной архивной комиссии в типографии губернского правления.

Автор записки изложил в ней свои взгляды на «те основные начала, на коих необходимо построить дело древлеведения в России, чтобы это дело приняло хотя сколько-нибудь правильное положение» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173. Л. 8 об.).

Третья группа объединяет телеграммы, отправленные из Ярославской губернской учёной архивной комиссии председателю Императорского Русского исторического общества великому князю Николаю Михайловичу.

Телеграмма от Ярославской губернской учёной архивной комиссии председателю Императорского Русского исторического общества великому князю Николаю Михайловичу, 16 сентября 1916 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173. Л. 22)

В архиве сохранился подобный документ, датированный 16 сентября 1916 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173. Л. 22). Автор телеграммы обращался к великому князю:

«Глубоко осчастливленные Царской милостью члены Ярославской архивной комиссии приносят Вашему Императорскому Высочеству чувства величайшей благодарности и просят принять уверения в том, что Ваши заботы и высокое покровительство придадут всем трудящимся в комиссии новые силы и энергию к дружной работе»

(РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 173. Л. 22).

- В РУТ (МИИТ) прошёл круглый стол Российского общества историков транспорта

- Руслан Гагкуев встретился со студентами Тверского государственного университета

- В Москве откроется национальный Музей памяти, посвящённый жертвам геноцида советского народа

- 19 февраля 2026 года стартовал конкурсный отбор фонда «История Отечества» на археологические экспедиции

- Руслан Гагкуев представил воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

Тульские историки присоединились к презентации новых книг Фонда исторической перспективы

25 февраля 2026 года в пресс-центре Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация новых книг Фонда исторической перспективы «Народная война. Российское общество и армия в моменты испытаний», «Советско-китайское военное братство против японской агрессии», Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»