Новости и события Российского исторического общества

В фондах Российского государственного исторического архива (РГИА) хранится «Дело по переписке с Холмской губернской учёной архивной комиссией и по обследованию архивов района названной комиссии» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170), которое включает в себя исторические источники о деятельности Императорского Русского исторического общества (ИРИО) в 1914–1915 гг.

Рассматриваемое архивное дело состоит из семи листов. Оно содержит документы на русском языке — копии исходящих писем Императорского Русского исторического общества, направленных в Холмскую губернскую учёную архивную комиссию.

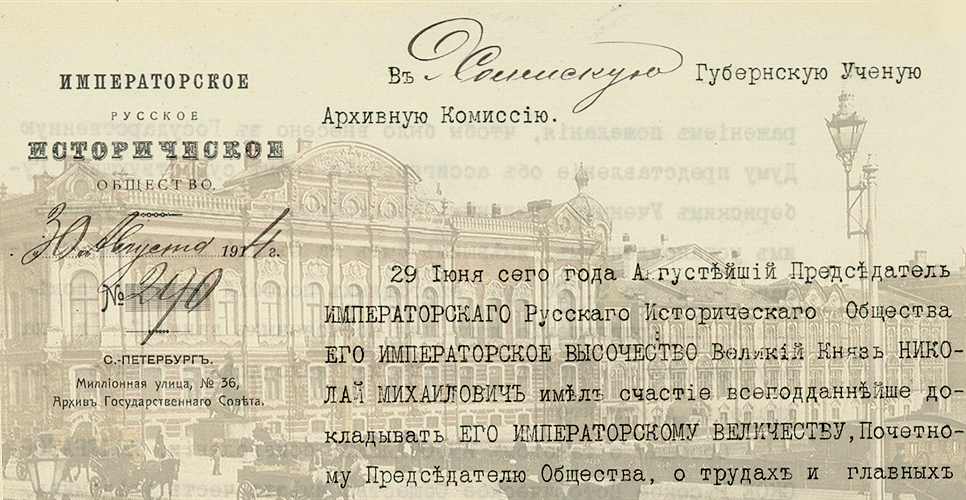

Копия письма из Императорского Русского исторического общества в Холмскую губернскую учёную архивную комиссию, 30 августа 1914 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 1–1 об.)

В архиве сохранились копии писем Общества от 30 августа 1914 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 1–1 об.), 3 марта 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 2), 29 марта 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 3–3 об.), 20 апреля 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 4) и 26 августа 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 5).

Копия письма из Императорского Русского исторического общества в Холмскую губернскую учёную архивную комиссию, 3 марта 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 2)

Из копии письма от 30 августа 1914 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 1–1 об.) следует, что ИРИО информировало Холмскую губернскую учёную архивную комиссию о докладе председателя Общества великого князя Николая Михайловича императору Николаю II по итогам Первого съезда представителей губернских учёных архивных комиссий и последовавших за этим повелениях монарха. В сообщении от 3 марта 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 2) содержалась просьба Императорского Русского исторического общества прислать проект инструкции по привозу и хранению старых архивных дел.

Копия письма из Императорского Русского исторического общества в Холмскую губернскую учёную архивную комиссию, 29 марта 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 3–3 об.)

Анализ копии письма из Общества в Холмскую губернскую учёную архивную комиссию от 29 марта 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 3–3 об.) позволяет прийти к выводу, что ИРИО рекомендовало всем губернским архивным комиссиям ознакомиться с опытом их тульских коллег по собиранию старых вотчинных дел. Вместе с оригиналом письма Историческое общество отправило в Холмскую ГУАК записку, подготовленную членами Тульской комиссии.

Копия письма из Императорского Русского исторического общества в Холмскую губернскую учёную архивную комиссию, 20 апреля 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 4)

Копия письма из Императорского Русского исторического общества в Холмскую губернскую учёную архивную комиссию, датированная 20 апреля 1915 г., показывает, что ИРИО стремилось уточнить географический размах деятельности комиссии (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 4).

Копия письма из Императорского Русского исторического общества в Холмскую губернскую учёную архивную комиссию, 26 августа 1915 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 5)

Копия письма Императорского Русского исторического общества в Холмскую губернскую учёную архивную комиссию от 26 августа 1915 г. свидетельствует, что ИРИО обращалось к руководству комиссии с просьбой прислать отчёт за 1914 г. и высылать последующие отчёты не позднее января каждого года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170. Л. 5).

Таким образом, документы из состава «Дела по переписке с Холмской губернской учёной архивной комиссией и по обследованию архивов района названной комиссии» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 170) знакомят всех ценителей истории с разнообразными аспектами взаимодействия Императорского Русского исторического общества и губернских учёных архивных комиссий в 1914–1915 гг.

- В РУТ (МИИТ) прошёл круглый стол Российского общества историков транспорта

- Руслан Гагкуев встретился со студентами Тверского государственного университета

- В Москве откроется национальный Музей памяти, посвящённый жертвам геноцида советского народа

- 19 февраля 2026 года стартовал конкурсный отбор фонда «История Отечества» на археологические экспедиции

- Руслан Гагкуев представил воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

Тульские историки присоединились к презентации новых книг Фонда исторической перспективы

25 февраля 2026 года в пресс-центре Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация новых книг Фонда исторической перспективы «Народная война. Российское общество и армия в моменты испытаний», «Советско-китайское военное братство против японской агрессии», Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»