Новости и события Российского исторического общества

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) хранится «Дело об издании «Русского биографического словаря» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33).

В его состав входят 503 листа, относящихся к периоду 1910–1921 гг. Среди исторических источников в этом архивном деле представлены письма и открытки от частных лиц, книжных магазинов, типографий, органов государственной власти, визитные карточки, приглашения, личные заявления, списки редакторов, рапорты курьера, корректурные оттиски, черновики исходящих писем и многие другие материалы. Сегодня Российское историческое общество представляет вниманию читателей статью, посвящённую архивным документам об издании «Русского биографического словаря» за 1910 г.

Первая группа включает в себя исторические источники, связанные с решением вопроса о продолжении издания «Русского биографического словаря» после смерти секретаря Императорского Русского исторического общества (ИРИО) А. А. Половцова.

Письмо председателю Императорского Русского исторического общества великому князю Николаю Михайловичу от А. А. Половцова, 12 марта 1910 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 10–10 об.)

Сын покойного секретаря ИРИО А. А. Половцов в письме к председателю Императорского Русского исторического общества великому князю Николаю Михайловичу от 12 марта 1910 г. сообщал о своём желании передать Обществу все документы, необходимые для продолжения публикации «Русского биографического словаря» и нераспроданные тома этого издания.

Рапорт курьера Егора Бугайского господину и. д. секретаря Императорского Русского исторического общества от 9 июня 1910 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 19)

Рапорт курьера Егора Бугайского господину и. д. секретаря Императорского Русского исторического общества от 9 июня 1910 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 19) указывает на то, что наследники покойного А. А. Половцова передали Обществу 5963 экземпляра «Словаря» на обычной бумаге и 496 экземпляров, отпечатанных на более высокой по качеству веленевой бумаге.

Вторая группа объединяет архивные материалы, в которых содержатся сведения о взаимодействии Императорского Русского исторического общества с редакторами «Русского биографического словаря».

Список лиц, принимающих участие в редактировании «Русского биографического словаря» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 14)

В эту группу входит, во-первых, список лиц, принимающих участие в редактировании «Русского биографического словаря» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 14). Содержание этого документа включает в себя фамилии, имена и отчества редакторов, а также их адреса.

Приглашение на собрание редакторов «Русского биографического словаря», май 1910 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 15)

Во-вторых, в составе архивного дела сохранилось приглашение на собрание редакторов «Русского биографического словаря» (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 15). Из этого исторического источника следует, что великий князь Николай Михайлович хотел принять редакторов «Словаря» 27 мая 1910 г. в Михайловском дворце. Краткая пометка на приглашении позволяет утверждать, что редакторы были заблаговременно уведомлены о желании председателя Императорского Русского исторического общества провести собрание с ними.

Третья группа исторических источников освещает вопросы взаимодействия Императорского Русского исторического общества с авторами «Русского биографического словаря».

Письмо секретарю Императорского Русского исторического общества А. А. Гоздаво-Голомбиевскому от В. Д. Корсаковой, 4 ноября 1910 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 85–88 об.)

Среди всего объёма документов, входящих в состав этой группы, обращает на себя внимание письмо секретарю Императорского Русского исторического общества А. А. Гоздаво-Голомбиевскому от В. Д. Корсаковой, датированное 4 ноября 1910 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 85–88 об.). Варвара Дмитриевна Корсакова являлась постоянным автором статей для «Словаря». В своём письме она указывала список подготовленных статей и просила разобраться с путаницей, возникшей в выплате гонораров.

Расчёт гонорара, причитающегося В. Д. Корсаковой за статьи для «Русского биографического словаря», 15 ноября 1910 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 90)

Сохранившийся в архивном деле расчёт гонорара, причитающегося В. Д. Корсаковой за статьи для «Русского биографического словаря» от 15 ноября 1910 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 90), позволяет сделать вывод, что просьба автора была исполнена.

В четвёртую группу исторических источников входят документы, посвящённые финансовым аспектам издания «Русского биографического словаря».

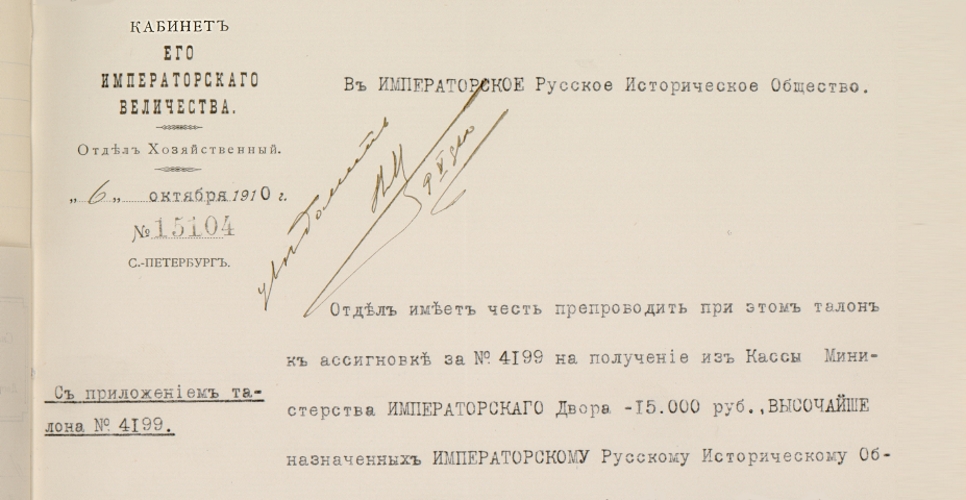

Письмо из хозяйственного отдела Кабинета Его Императорского Величества от 6 октября 1910 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 40)

Письмо из хозяйственного отдела Кабинета Его Императорского Величества от 6 октября 1910 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 40) говорит о выделении из кассы Министерства императорского двора субсидии в 15 тыс. руб. на продолжение издания «Русского биографического словаря».

Записка казначея Императорского Русского исторического общества К. А. Губастова, направленная в Совет ИРИО 1 ноября 1910 года (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 55)

Записка казначея Императорского Русского исторического общества К. А. Губастова, направленная в Совет ИРИО 1 ноября 1910 г. (РГИА. Ф. 746. Оп. 1. Д. 33. Л. 55) показывает, что выделенная сумма была получена в полном объёме и внесена на текущий счёт Общества в Санкт-Петербургском учётном и ссудном банке.

Таким образом, документы данной группы свидетельствуют о благополучном разрешении вопросов, связанных с финансированием дорогостоящего проекта по продолжению издания «Русского биографического словаря».

- В РУТ (МИИТ) прошёл круглый стол Российского общества историков транспорта

- Руслан Гагкуев встретился со студентами Тверского государственного университета

- В Москве откроется национальный Музей памяти, посвящённый жертвам геноцида советского народа

- 19 февраля 2026 года стартовал конкурсный отбор фонда «История Отечества» на археологические экспедиции

- Руслан Гагкуев представил воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

Тульские историки присоединились к презентации новых книг Фонда исторической перспективы

25 февраля 2026 года в пресс-центре Общественной палаты Российской Федерации состоялась презентация новых книг Фонда исторической перспективы «Народная война. Российское общество и армия в моменты испытаний», «Советско-китайское военное братство против японской агрессии», Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»