Новости и события Российского исторического общества

Своим внешним обликом здание, в котором находится Государственный архив Российской Федерации, обязано несостоявшемуся Дворцу Советов. Несмотря на огромное количество критических отзывов, этот проект, по мнению многих серьёзных исследователей, сыграл важную роль в развитии советской архитектуры и градостроительства.

В известной мере имел он отношение и к предшественнику ГА РФ – Архиву Октябрьской революции и Красной армии: в будущем огромном сооружении в числе более пяти тысяч помещений предусматривалось и размещение архива.

Правда, ещё до завершения международного конкурса по проекту Дворца Советов правительство признало необходимым для архива начать строительство отдельного здания. Поначалу место для него предполагалось на углу Воздвиженки и Моховой улицы, но затем это пространство отдали будущей Ленинской библиотеке. В конечном счете архиву определили участок в районе Девичьего поля – на Малой Пироговской, рядом с построенным в 1886 году на Большой Царицынской улице (после революции – Большой Пироговской) бывшим Московским архивом Министерства юстиции Российской империи.

По генеральному плану Москвы через всё Девичье поле планировалось проложить парадный проспект от Ленинских гор к Дворцу Советов и застройка Большой Пироговской предполагалась соответствующая. Архив, как и другие высотные здания, был призван олицетворять новый, социалистический облик Москвы. Никогда прежде город с более чем трехмиллионным населением не строился так основательно и по законам целесообразности и красоты, кардинально меняя его облик и инфраструктуру.

Международный конкурс стал поворотным в развитии советской архитектуры, он развернул поиски нового стиля в архитектуре. И власть, и новое поколение отечественных архитекторов очень интересовали новации в развитии зодчества за рубежом. Высотные здания Нью-Йорка и Чикаго, яркие проекты в Западной Европе способствовали стремлению создать в молодой стране нечто новое, уникальное в мировом контексте. Одно из директивных указаний Советского правительства прямо требовало в новом облике Москвы использовать «как новые, так и лучшие приемы классической архитектуры», самые яркие мотивы и впечатляющие художественные средства, чтобы составить конкуренцию другим мировым столицам.

Названный «сталинским» план реконструкции столицы учитывал настоятельную необходимость «повысить» Москву, поднять её этажность по меньшей мере до 8 – 12 этажей. Перед архитекторами ставилась задача – создать высотки, отличные от западных образцов, в новом стиле – стиле, который позже, в эпоху развенчания вождя, стал называться «сталинским ампиром».

Грандиозный план реконструкции столицы, доминантой центра которой должен был стать Дворец Советов, не мог не коснуться и заложенного в 1932 году фундамента первой башни архива. Здание Архива Октябрьской революции, находившееся на магистральной линии к замышлявшемуся грандиозному Дворцу Советов и далее – к впечатляющим Совету труда и обороны и гостинице «Москва», было призвано воплощать и как величие свершившегося переворота в исторической судьбе страны, и как одно из выражений официальной культуры и искусства, всей идеологической программы государства. И, надо признать, авторы преуспели в этом.

Жюри архитектурного конкурса и специальная комиссия, в которые входили знаковые для того времени личности от архивного дела и архитектуры – В.В. Адоратский, В.В. Максаков, Б.М. Иофан, А.В. Щусев и другие мэтры, рассмотрело по меньшей мере полтора десятка проектов. Практически все они отвечали утвердившемуся в то время в мировой архитектуре т.н. стилю «ар-деко».

Архивный ар-деко. Почему Государственный архив РФ не памятник истории и культуры?

091120201.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/091120201.jpg

0911202010.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/0911202010.jpg

0911202011.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/0911202011.jpg

0911202012.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/0911202012.jpg

091120203.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/091120203.jpg

091120204.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/091120204.jpg

091120205.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/091120205.jpg

091120206.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/091120206.jpg

091120207.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/091120207.jpg

091120208.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/091120208.jpg

091120209.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/091120209.jpg

091120202.jpg

https://historyrussia.org/images/gellery_091120202030/091120202.jpg

Собственно, сам термин «ар-деко» – arts-deco – «декоративное искусство» поначалу родился как ироничное выражение знаменитого Ле Корбюзье, критически относившегося к новомодному течению. Однако вопреки ожиданиям классика ар-деко превратилось в крупнейшее направление в искусстве и архитектуре довоенного периода. Значительное влияние на стиль оказали такие художественные направления, как кубизм, конструктивизм, футуризм. Особенностью его было разнообразие и простота форм, сочетание аскетизма и неоклассики, огрубленность и элегантность, строгая закономерность, смелые геометрические линии и узоры. Общемировым явлением в те годы стали ребристый стиль, уступчивость стен, ярусность, скульптура, лепнина.

Именно в этом стиле был выбран итоговый вариант Дворца Советов. Так были, например, решены и другие проекты: здания Совета труда и обороны (нынешней Госдумы), Ленинской библиотеки, Наркомата обороны на Фрунзенской набережной, военной академии имени Фрунзе, советских павильонов на международных выставках 1937 и 1939 годов, отдельные станции метро, неосуществленного Наркомтяжпрома и многие другие.

Согласно подготовленной для архитекторов программе, проект Архива Октябрьской революции должен был учесть все мировые достижения в отношении рационализации архивохранилищ и библиотек и, конечно, соответствовать характеру современной эпохи. По замыслу зодчих Д.Ф Фридмана, А.Ф Волхонского и других, принимался во внимание опыт строительства подобных учреждений в Женеве, Вашингтоне, Берлине и других столицах. Некоторые специалисты архитектуры полагают, что именно термин «ар-деко» позволяет зафиксировать примеры стилевого параллелизма, наблюдаемого в советской и зарубежной архитектуре как до Великой Отечественной войны, так и после её окончания. И только в такой системе координат, не изолированно, а в широком мировом контексте ощутимы достоинства и преимущества предвоенной отечественной архитектуры.

И действительно, знакомство с сохранившимся проектом говорит о тщательнейшем учёте многих нюансов достижений градостроительства того времени. К примеру, здание на Большой Пироговке, в котором сейчас находится главный вход в ГА РФ и читальный зал, своими формами очень созвучно театру на Елисейских полях в Париже. Это одно из красивейших зданий в Париже, наружное оформление которого было выполнено знаменитым Бурделем. Но, конечно, первый корпус ГА РФ, безусловно, самостоятельное творческое произведение Алексея Волхонского. Куб с классическим пропорциональным решением, отчасти напоминающим античный храм с барельефами, должен был венчать изящный стеклянный купол.

На Малую Пироговскую выходил многоэтажный корпус с подчёркнуто вертикальными окнами. Кстати, там, на углу с переулком Хользунова, до сих пор сохранился невысокий постамент, на котором, по замыслу архитекторов, должна была находиться скульптурная группа красноармейцев, поскольку башня предназначалась для архива Красной армии.

В проектируемый комплекс было органично вписано здание дореволюционного архива министерства юстиции – нынешнего Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Было тщательно продумано расположение хранилищ, клуба, вспомогательных подсобных и технологических помещений, остекление фасадов специально заказанными для того материалами.

Оформление фасадов и интерьеров, полированный мрамор и естественный камень, колонны, зеркальные и матовые стекла с рисунками, скульптурные фигуры, художественная роспись, паркет с инкрустацией, дубовые двери и панели, лепные украшения – словом, все в этом комплексе должно было говорить о торжественности и величии хранилища документальной истории Октября и Красной армии. Имелось в виду и включение в создаваемый городок здания Института по подготовке кадров историков-архивистов.

При этом строгая элегантность и изящество здания удачно сочетались с практичностью. Так, окна, например, были выполнены в виде стеклоблоков, названных по имени швейцарского изобретателя Гюстава Фальконье. Их уникальные свойства рассеивать свет не позволяли документам в хранилищах попасть под прямые солнечные лучи. Стеклоблоки обладали легким весом, прекрасной звуко- и теплоизоляцией, не горели, не боялись влаги, отличались долговечностью и не требовали специального ухода. Эти стеклянные полые кирпичи широко использовались, многими русскими и иностранными зодчими ХХ века, в том числе и такими, как Ле Корбюзье.

Постановлением ВЦИК на строительство Архива Октябрьской революции и Красной армии был отпущен год – 1 июля 1933 года первая очередь должна была быть сдана. Но, как у нас часто бывает, обстоятельства оказываются сильнее планов. Известную роль сыграло и то, что к тому времени окончательный проект Дворца Советов ещё не был утвержден, а именно он должен был определять образ здания.

По множеству причин, в первую очередь из-за недостатка средств, от многих архитектурных замыслов мало-помалу пришлось отказываться. Так, от скульптурных фигур героев революции, размещавшихся по цоколю и венчавших портик, остались лишь барельефы на фасаде предполагавшихся музея и библиотеки – нынешнего читального зала, выходящего на Большую Пироговку.

Многочисленные обсуждения, дискуссии, внесение разного рода поправок и изменений, их долгие и мучительные согласования, соперничество авторов, а также радикальное сокращение финансирования отнюдь не способствовали энергичному ходу строительства.

К сожалению, фотографий этого трудного процесса, как, впрочем, и самих проработанных эскизов проекта, не сохранилось. Во всяком случае, они нам неизвестны. Имеется лишь пара невыразительных снимков, опубликованных в «Вечерней Москве» и «Рабочей Москве», когда здания ещё находились в работе. Возможно, такая закрытость была связана с ведомственной принадлежностью архива – к НКВД – и всё ещё сохранявшейся атмосферой шпиономании.

Главный автор проекта Алексей Федорович Волхонский результат своего первого крупного творения не увидел. Он скончался в 1939 году в возрасте 34 лет. Так же рано ушел из жизни ещё один архитектор, принимавший участие в проектировании здания, – Леонид Моисеевич Круглов (1905 – 1932).

К началу Великой Отечественной войны объект представлял собой шесть корпусов, а после июня 1941-го стройку вообще остановили.

Строительство было возобновлено после войны, в 1951 году, и шло оно так же трудно, как и в довоенные годы. В реальности стройка завершилась в конце 1950-х. От предыдущего проекта, наполненного пафосом эпохи, в свете приснопамятного хрущевского постановления о «борьбе с излишествами в архитектуре и строительстве» пришлось отказаться. В конечном счёте архивный городок замкнула унылая многоэтажная кирпичная стена по 1-му Архивному переулку, резко контрастирующая с построенным зданием…

Что касается барельефов, украшающих фасад у входа в Государственный архив Российской Федерации, они, как и сам архивный комплекс, неотъемлемая плоть того пафосного времени, когда строилось это здание.

Архив проектировался, когда в область профессионального архитектурного творчества начала активно вмешиваться власть. Первоначальный проект (точнее, несколько различных проектов) оформления хранилища документов Октябрьской революции претерпел большие изменения. По многим причинам – объективным и субъективным – их авторам пришлось отказаться от целого ряда смелых и новаторских решений в стиле и оформлении здания. Тем не менее до наших дней все же дошли семь крупных барельефов.

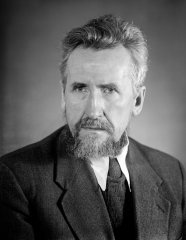

Это работа группы советских монументалистов под руководством уже известного к середине 1930-х годов советского скульптора Георгия Ивановича Мотовилова (1884 – 1963) . Барельефы представляют сюжеты, навеянные документальными снимками событий октября 1917 года в Петрограде. Вверху, в центре, понятно, В.И. Ленин с хрестоматийной призывно поднятой рукой. И далее образы вооруженных рабочих, солдат, матросов, красногвардейцев, женщин-работниц, т.е. классический ансамбль героев революции – вполне в методе социалистического реализма.

Важно, что сцены и фигуры на барельефе органично вписываются в пространство фасада и в полной мере отражают назначение здания, где, по начальному замыслу, под большим стеклянным куполом предполагалось разместить музей и библиотеку Архива Октябрьской революции.

Фризы, сюжетные горельефы, декоративные и эмблемные барельефы, монументальная купольная и зальная скульптура – все это качественные идеи синтеза, которыми буквально пронизана изобразительная культура тех лет. Возможно, сегодня этот монументально-декоративный рельеф, выполненный из серого цемента, в современной искусствоведческой реальности уже не будет сочтен большим откровением – в силу уже многократной повторенности использованных скульптором приемов. Однако следует иметь в виду, что барельефы четко окрашены определенной эпохой в жизни государства и общества. Мотовилов, будучи ещё и профессором Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшего Строгановского), по сути был одним из создателей художественной и смысловой формы советской школы монументально-декоративной скульптуры.

О процессе создания барельефов сведений практически нет. Руководитель бригады художников Мотовилов, талантливый художник, ученик Сергея Коненкова, выпускник и сотрудник ВХУТЕМАСа, лауреат Сталинской премии, современник одной из сложнейших и драматических эпох в русской истории. Он участвовал во многих конкурсах проектов памятников героям революций 1905 и 1917 годов, гражданской и Великой Отечественной войн, выдающимся деятелям российской и советской культуры.

Именно Мотовилову своим неповторимым обликом не в последнюю очередь обязано Московское метро; именно он первым предложил и начал создавать для него сюжетные рельефы. С его именем связано не только множество изображений на станциях подземки, но и на зданиях ВСХВ – Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, МГУ имени Ломоносова, на шлюзах Волго-Донского канала (за что, кстати, он был награжден орденом Трудового Красного Знамени) и на других масштабных проектах.

Барельефы на Большой Пироговской, как и все творчество мастера, — это ещё и ключ к целому направлению советского искусства ХХ века. Прямо скажем: эстетика и стиль эпохи 1930-х – начала 1950-х годов до сей поры остаются недостаточно осмысленными. Так называемый «сталинский проект» был многомерен, и здесь Мотовилов играл далеко не последнюю роль, ибо его творения далеки от стилизации. Они, по мнению специалистов, отнюдь не являются примитивным ответом на определенный социальный или государственный заказ. В отличие от многих советских художников, творивших в первой половине ХХ века, у Мотовилова не было творческого раздвоения.

В принятые современным искусствоведением схемы Мотовилов почти не вписывается. Если социалистический реализм как художественный метод – эта индульгенция для художника того времени – вообще и имел место для Мотовилова (а в его трудах такое словосочетание не встречается), то уж точно никогда не был догмой; он наполнялся в первую очередь человеческим содержанием.

Не будучи придворным скульптором, далекий от всякого официоза, Мотовилов тем не менее воплотил в своём творчестве архетипические черты целого периода. Считается, что созданные им произведения по масштабу и размаху таланта превосходят реализованное любым из современных отечественных скульпторов. Даже если бы до нас дошла лишь какая-то отдельная сфера его работы — монументальные рельефы, памятники или камерная пластика — Мотовилов и тогда остался бы в истории отечественного и мирового искусства.

Любопытно, что Мотовилов вышел из старой дворянской и очень религиозной семьи и имел не менее знаменитых родственников. Их род был известен ещё в далекие времена. Один из них – литовский князь – вместе с Дмитрием Донским принимал участие в Куликовской битве. Другому – Николаю Александровичу Мотовилову, «благодетелю Дивеевского монастыря» – мы обязаны записями беседы с Серафимом Саровским о целях христианской жизни. С русской литературой художник был связан не только духовно, но и родственно: его двоюродным братом был известный советский писатель Виктор Некрасов, а мать Анны Ахматовой приходилась троюродной сестрой его отцу. Его отец, бывший главный хирург Екатерининской больницы, имел высшее медицинское образование и прошёл Первую мировую войну в качестве военного врача. По своей образованности и своим нравственным принципам Мотовилов, по воспоминаниям современников, был одним из достойнейших носителей русской культуры.

К сожалению, о других участниках создания барельефов сведения более чем скудные; немного известно только об одном из них, точнее, одной – Ольге Владимировне Квинихидзе (1899 – ?). Её грузинская фамилия – от отца, офицера, участника русско-японской войны. Родилась в Витебске, училась в Киевском университете, который не закончила, поскольку увлеклась скульптурой. Занималась во ВХУТЕМАСе у Владимира Фаворского. Среди её работ портреты и ряд барельефов, выполненных, как и на здании Архива Октябрьской революции, в бригаде Георгия Мотовилова, – по оформлению станции метро «Проспект Мира» и сооружений Волго-Донского канала. Известен и её памятник академику Дмитрию Прянишникову, где она была соавтором скульптора Гавриила Шульца. Работы Квинихидзе имеются в Чувашском государственном художественном музее.

Говоря об архивном ар-деко, справедливости ради нужно отметить, что исследователи советской архитектуры до- и послевоенного времени стараются уже не использовать такие термины, как «тоталитарная архитектура» или «сталинский ампир», термины, заведомо несущие негативную коннотацию. Излишне говорить, сколь чрезвычайно сложна, драматична была та эпоха. И тем не менее эта эпоха оказалась вполне способной к созданию настоящего искусства, снискавшего мировую славу и продолжающего традиции великой русской культуры.

Родоначальник Архива Октябрьской революции Дворец Советов, как и другие московские «сталинки», воплощал в себе дух соперничества с мировыми архитектурными достижениями. До сих пор в проектах той эпохи ощутимы и неисчерпанный творческий потенциал, и некий секрет их непродолжительного триумфа и, увы, многолетнего забвения. В любом случае эти воплощённые в камень и бетон сооружения определяют неповторимое лицо российской столицы.

Ар-деко как стиль в целом незаметно исчез после войны, к нему стали относиться как к кричащему, безвкусному и поддельно-роскошному. Завершающим аккордом стиля стала одна из «семи сестер» – на Смоленской площади. Рассказывают, МИД СССР проектировался и строился без привычного нам шатра наверху. Но однажды один человек, проезжая по Бородинскому мосту, заметил, что величественное здание очень уж напоминает виденный им раньше проект небоскреба в Чикаго. Следует, предложил он, поставить шпиль.

Дискуссий не было. Возражавшему архитектору Владимиру Гельфрейху Лаврентий Берия, курировавший строительство московских высоток, якобы сказал: «Если вы не сделаете, поручим это другому человеку».

Дискуссий не было. Возражавшему архитектору Владимиру Гельфрейху Лаврентий Берия, курировавший строительство московских высоток, якобы сказал:

«Если вы не сделаете, поручим это другому человеку».

Слабость уже построенного перекрытия не позволила сделать шатёр каменным, и через год на здании был достроен стальной шпиль. Это, кстати, единственная из семи высоток, не увенчанная звездой, поскольку вес шпиля уже и так составил ни много ни мало 350 тонн.

По другой легенде, тот же человек вновь обратил внимание на схожесть появившегося шпиля уже с другим проектом. В результате, каким мы видим мидовское здание сегодня, в его стальной шатёр по вертикали был как бы вставлен цилиндр, и лишь потом он завершился остроконечной вершиной. Между прочим, портал и решётки министерства оформлены Мотовиловым, а весь проект получил Сталинскую премию первой степени. Говорят, другой архитектор – Михаил Минкус – после смерти Сталина обращался к Никите Хрущеву с просьбой демонтировать надстройку, но безуспешно.

Здание ГА РФ в стиле ар-деко, в том числе барельефы, – живое наследие ушедшего века для современного человека, чтущего искусство во всей его полноте и противоречиях. И более чем странно, что до сих пор фасад архива, как и весь архитектурный комплекс, не удостоен чести быть причисленными к московским памятникам истории и культуры.

Заявка на включение в реестр когда-то была подана, но по неизвестным причинам осталась не рассмотренной. При том, что построенные в том же архитектурном стиле многие московские здания – МГУ и его «сестры», Госдума, Российская государственная библиотека, общевойсковая академия и другие, в известной степени определяют неповторимый облик столицы и являются памятниками истории и культуры. Не парадокс ли: ГА РФ, включенный в свод особо ценных объектов культурного наследия народов России, не является памятником культуры. Быть может, стоит для начала хотя бы установить табличку с именем автора здания – Алексея Федоровича Волхонского – как это сделано на других известных архитектурных шедеврах столицы.

Изменение статуса здания, конечно, могло бы обеспечить более тщательное внимание к нему как к одному из наиболее заметных и уникальных московских сооружений, настоящему памятнику эпохи, имеющему высокую культурную и политическую ценность.

Вячеслав Тарбеев, советник директора Государственного архива Российской Федерации.

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства