Новости и события Российского исторического общества

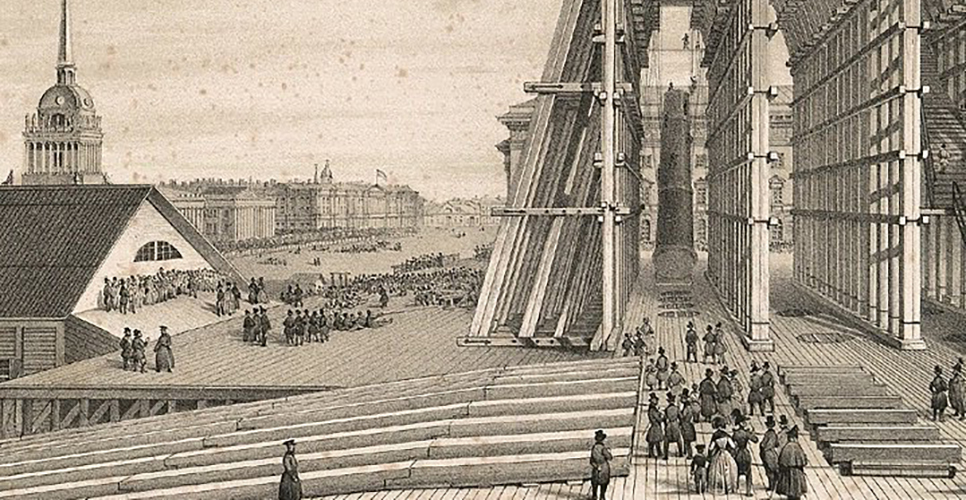

1 апреля 1828 года в Санкт-Петербурге была установлена первая колонна Исаакиевского собора. Торжественная церемония стала особо значимым для города событием – в ней участвовали члены царской семьи, почетные гости и множество горожан. В ходе церемонии под основание колонны была заложена монета с изображением Александра I.

Исаакиевский собор – визитная карточка Санкт-Петербурга – воздвигнут в честь преподобного Исаакия Долматского. В городе на Неве этого святого всегда почитали особо – дело в том, что основатель Петербурга Петр I родился в день его памяти.

Первые два собора в честь Исаакия Долматского не уцелели – они были деревянными и располагались близко к Неве, которая регулярно разливалась. Интересно, что первую церковь перестроили из здания чертежного амбара под руководством Хармана ван Болеса. В 1712 году Петр I обвенчался здесь с Екатериной I. А третий собор построили немного дальше от Невы. Нынешний Исаакиевский собор стал четвертым храмом, воздвигнутым на этой площади. Только первоначально храм выглядел совсем иначе.

Храм начали воздвигать при Екатерине II, однако после её смерти строительство остановилось. Достраивал собор уже Павел I – проект упростили, удешевили, и в результате он получился достаточно несуразным: нижний этаж был из мрамора, в то время как верхний – из кирпича. Словом, собор не соответствовал парадному и величественному образу столицы. Решено было его перестроить. В 1809 году Александр I объявил конкурс на новый проект. Несмотря на то, что среди его участников были лучшие зодчие своего времени – Андриан Захаров, Андрей Воронихин, Василий Стасов, Джакомо Кваренги, Чарльз Камерон, – император остановил свой выбор на мало кому известном на тот момент архитекторе Огюсте Монферране. В 1819 году начали возводить фундамент храма, но работы пришлось прервать: в процессе многие архитекторы этот проект раскритиковали, так что решено было его переделать.

В 1825 году Монферран спроектировал новое грандиозное здание в стиле классицизма. 3 апреля 1825 года император утвердил этот проект, по которому собор и был возведён.

Учитывая болотистые почвы Петербурга, Монферран уделял особое внимание созданию прочного и долговечного фундамента, в основание которого были вбиты 10 762 сваи. Только на создание фундамента ушло в общей сложности более пяти лет.

Вместе с этим шла работа по заготовке гранитных монолитов для колонн. Их вырубка велась в каменоломне Пютерлакс неподалеку от Выборга. Выбор этого места был обусловлен сразу несколькими факторами: во-первых, большим запасом гранита, во-вторых, удачным расположением – рядом был Финский залив.

«Добывание гранитов, труд сего рода во всех иных местах не весьма обыкновенный, встречают в России очень часто и весьма хорошо разумеют… работы, возбуждающие наше удивление к произведениям древности, здесь не что иное суть, как ежедневное дело, которому никто не удивляется»,

– говорил Монферран,

который часто лично приезжал на каменоломню.

Колонны вырезали из скал целиком и доставляли на специально изготовленных плоскодонных судах. В Петербурге монолиты выгружали и перевозили по рельсовому пути на строительную площадку – применение такого рельсового пути специально для строительных нужд было осуществлено в России впервые.

Примечательно, что колонны начали устанавливать до того, как начали возводить стены собора. Первую колонну восточного угла северного портика, весом 114 тонн, установили всего за 45 минут. Её поднимали 16 кабестанов – по 8 рабочих на каждом. Полностью постройка Исаакиевского собора завершилась в 1858 году.

На момент строительства Исаакиевский собор стал самым дорогим храмом в Европе. Только на закладку фундамента ушло 2,5 миллиона рублей. Всего же Исаакий обошелся казне в 23 миллиона рублей. Собор возводили 40 лет, а когда наконец сняли с него строительные леса, надобность в сооружении как в храме отпала почти сразу.

Текст: Анна Хрусталёва

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства