Выступления и деятельность председателя РИО Сергея Нарышкина

Выступление Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина на заседании Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России.

г. Москва,

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

2 февраля 2023 г.

Добрый день, уважаемый Валерий Николаевич!

Уважаемые коллеги!

2 февраля — совершенно особый день в отечественной и мировой истории. Ровно 80 лет назад наша страна, наш народ одержали сокрушительную победу над немецко-фашистскими захватчиками в битве под Сталинградом. Именно под Сталинградом был достигнут коренной перелом в войне, проложен путь к освобождению огромных территорий и последующему разгрому нацизма в Европе. Сколько бы лет ни прошло с тех пор, образ непокорённого города на Волге, Сталинграда, навсегда останется символом стойкости и мужества нашего народа, прочной духовной опорой перед лицом любых внешних угроз и вызовов, перед лицом любых врагов, в какие бы блоки и международные секты они ни объединялись.

Глубоко убеждён в том, что тысячелетняя история России, неотъемлемой частью которой является и победа под Сталинградом, — это наше общее достояние, наше общее наследие. И у каждого молодого человека, живущего в нашей стране, есть неотъемлемое право знать эту историю.

Руководствуясь этим подходом, Российское историческое общество и Министерство науки и высшего образования России в прошлом году объединили свои усилия в целях системного повышения качества преподавания истории в высшей школе. Первым шагом в этом направлении стало решение о фактически двухкратном — до 144 академических часов — увеличении объёма преподавания истории России на всех направлениях подготовки, с переходом к общему содержанию этого курса во всех высших учебных заведениях страны.

Сегодня нам предстоит рассмотреть финальную редакцию Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования. Благодарен Юрию Александровичу Петрову и его коллегам за оперативную и очень качественную подготовку этого документа.

Хотел бы поблагодарить и всех тех, кто принимал участие в широком обсуждении проекта Концепции. Дискуссия велась на площадках многих отделений Российского исторического общества, в российских регионах, предложения поступали как от вузов, так и от академических институтов. Знаю, что разработчиками было рассмотрено порядка 500 конструктивных дополнений и замечаний, большая часть которых в текущей редакции учтена.

Разумеется, в истории нашей страны есть ещё немало событий, которые также могли бы быть упомянуты в Концепции. Однако, учитывая необходимость её непосредственного внедрения в образовательный процесс уже в следующем году, предложил бы утвердить этот документ сегодня. Впереди ещё большая методическая работа, в которой тоже есть свои «подводные камни».

Так, к примеру, мы с вами неоднократно говорили о том, что теперь не менее 80 % курса истории России в вузах будет отводиться на контактную работу со студентами, подразумевая под этим непосредственную работу преподавателя в аудитории. При этом, как говорят знающие люди, сталкивающиеся с этим на практике, с формальной точки зрения, контактной работой может считаться любая работа, не являющаяся для студента самостоятельной. Например, лекция, проведённая онлайн, или, допустим, семинар, одновременно организованный сразу для нескольких десятков или даже сотен студентов. Полагаю, что следует заранее подумать над тем, как можно было бы избегать подобных случаев. Подчеркну, что любой формализм губителен в решении стоящей перед нами государственной задачи.

Знаю, что некоторые высшие учебные заведения уже успели подготовиться к новым требованиям. Но, конечно, не все. Поэтому предложил бы обсудить сегодня и разработку вспомогательных методических материалов, и запуск новых программ повышения квалификации.

В завершение хотел бы подчеркнуть, что принимаемый нами документ, в первую очередь, устанавливает требования к уровню знаний, которыми должен обладать студент, а не к методам достижения образовательного результата. У вузов должна сохраняться необходимая свобода действий, возможность пользоваться собственными и методическими наработками, и образовательными технологиями. Впоследствии мы, безусловно, проанализируем полученные результаты и выявим эффективные практики.

Валерий Николаевич, спасибо.

- С.Е. Нарышкин: «Для историков появление искусственного интеллекта стало серьёзным подспорьем»

- С.Е. Нарышкин на презентации серии документальных сборников «Республики – фронту. 1941–1945»

- Выступление Сергея Нарышкина на круглом столе, посвящённом истории морского торгового флота

- Выступление С.Е. Нарышкина на заседании Оргкомитета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «НАША ПОБЕДА»

- С.Е. Нарышкин: «Русский тот, кто Россию любит и ей служит»

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

Новости Региональных отделений

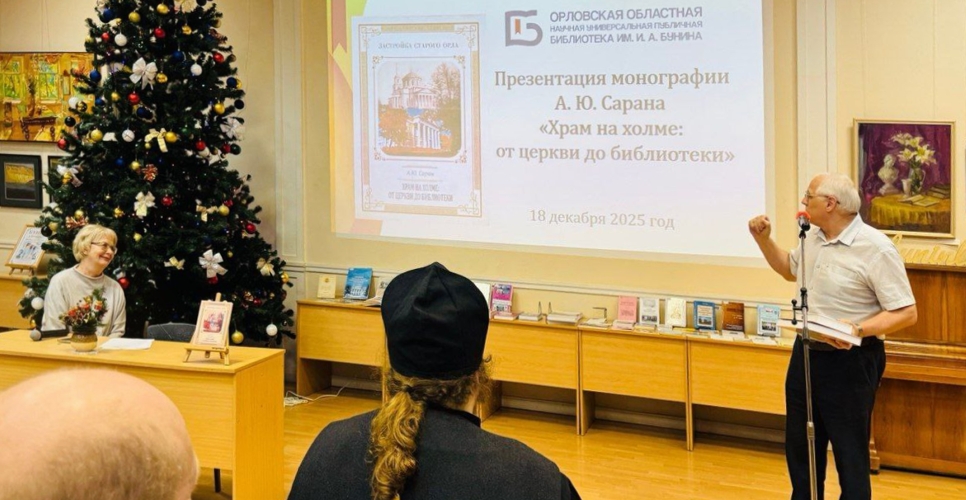

В Орле состоялась презентация книги члена РИО Александра Сарана «Храм на холме»

17 февраля 2026 года в библиотеке Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС состоялась презентация книги доктора исторических наук, профессора кафедры истории, политологии и государственной политики, члена Российского исторического общества Александра Сарана «Храм на холме: от церкви до библиотеки».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»