Отделение Российского исторического общества в Забайкальском крае

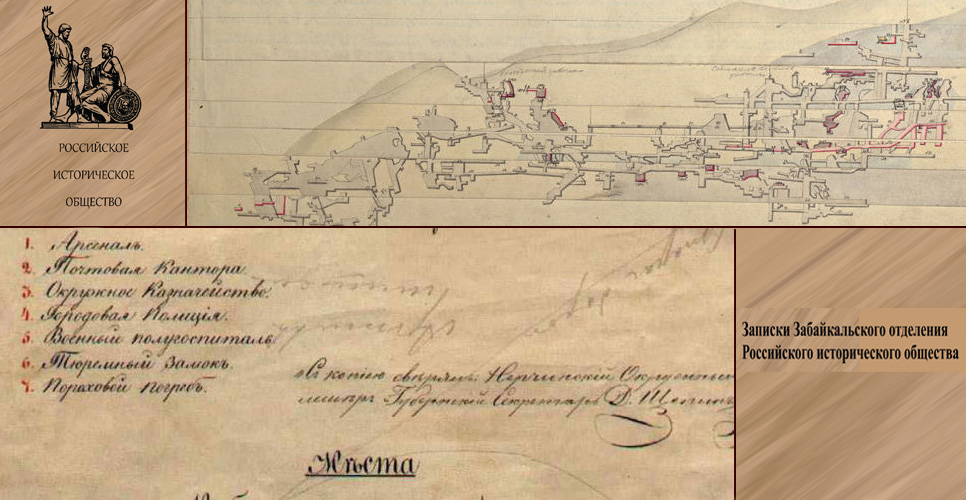

Середина июля 2022 г. ознаменовалась для Забайкальского края выходом из печати очередного, первого в этом году, номера научного исторического журнала «Записки Забайкальского отделения Российского исторического общества».

Прошло менее года с появления у членов отделения Российского исторического общества в Забайкальском крае идеи об издании своего исторического журнала с чисто научным содержанием. Мало того, что данная идея была реализована в первом номере, вышедшем из печати в конце 2021 г., она нашла поддержку у историков региона. Итогом стало появление нового номера.

Большой интерес к изданию заставил раздвинуть географические рамки. Изначально предполагалось, что в журнале будут печататься материалы по истории Забайкалья и приграничных территорий, сопредельных Китая и Монголии, но в ходе работы стало ясно, что желание опубликоваться имеют ученые, далекие от региона. Со второго номера редакционная коллегия стала принимать и рассматривать материалы по самым разным страницам отечественной и всеобщей истории. Несмотря на это, в первом номере 2022 г. значительную часть составили статьи именно по забайкальской тематике.

Теперь журнал имеет ISSN – Международный стандартный серийный номер. Идет работа по регистрации журнала в системе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования). На очереди работа над следующим номером. Его выход из печати запланирован на конец 2022 г.

На сегодня рано говорить о том, что журнал прочно занял свое место в научном историческом пространстве Забайкальского края, однако выход очередного номера позволяет надеяться на продолжение и развитие проекта.

Евгений Дроботушенко,

декан историко-филологического факультета

Забайкальского государственного университета,

председатель отделения РИО в г. Чита,

к. истор. н., доцент

-

Забайкальский край

- Выставка «Герои нашего времени» открылась в Забайкальском государственном университете

- Школьники и учащиеся Забайкальского края приняли участие в Краеведческих чтениях — 2024

- В Чите представили книгу «Посланцы императоров — правители Забайкалья (1851–1917)»

- Всероссийская конференция «Православие и общество: грани взаимодействия» прошла в Чите

- В Забайкальском крае прошла олимпиада школьников по истории к 85-летию победы на Халхин-Голе

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства