Его называют «судом истории», «судом народов». 1 октября 1946 года, после десяти месяцев работы, Международный военный трибунал в Нюрнберге осудил главных военных преступников поверженного «Третьего рейха». Один из самых крупных судебных процессов в истории человечества, он ознаменовал собой важный этап в развитии международного права, юридически закрепив окончательный разгром фашизма.

В конце Второй мировой войны страны-победительницы – СССР, США, Великобритания и Франция – в ходе Лондонской конференции (26 июня – 8 августа 1945 года) подписали Соглашение о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских «стран оси». Был учреждён Международный военный трибунал, облечённый властью судить и наказывать лиц, совершивших или подготовивших преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Принципы, закреплённые в Уставе трибунала, Генеральная Ассамблея ООН вскоре подтвердила своими решениями как общепризнанные принципы международного права. Вынеся обвинительный приговор главным нацистским преступникам, Международный военный трибунал в Нюрнберге признал агрессию тягчайшим преступлением международного характера.

Советский караул заступает на смену у здания суда. Фото Виктора Тёмина. ГА РФ |

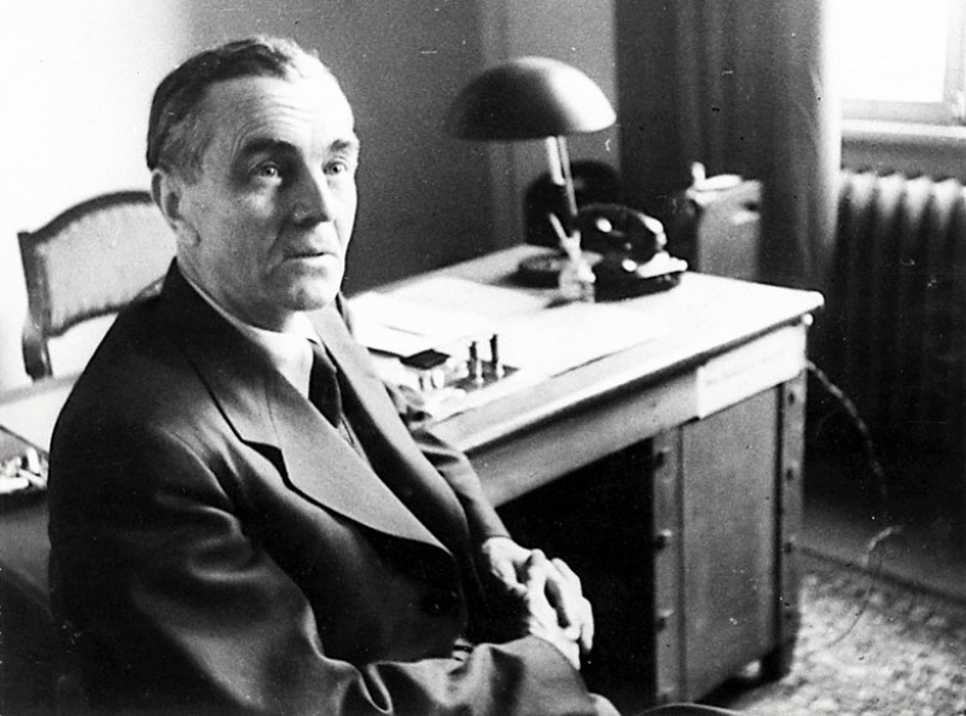

Главным судьёй Международного военного трибунала, сформированного на паритетных началах из представителей четырех странпобедительниц, был назначен представитель Великобритании, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса лорд Дж. Лоренс. Членом трибунала от СССР был утверждён заместитель председателя Верховного Суда Советского Союза генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко; от США – бывший генеральный прокурор страны Ф. Биддл; от Франции – профессор уголовного права А. Доннедье де Вабр.

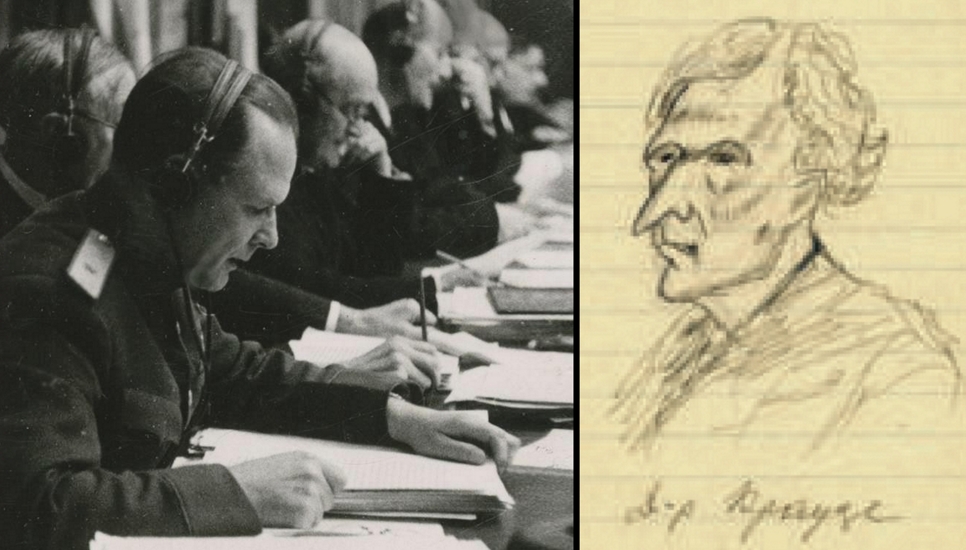

На фото – И.Т. Никитченко; на рисунке – адвокат Г. Краус (Герберт Краус (1884-1965), основатель и первый директор Института международного права при Геттингенском университете (1930-1937). Из-за своей критики нацизма был вынужден уйти в отставку. На Нюрнбергском процессе был адвокатом Я. Шахта.) Рисунок И.Т. Никитченко. Из серии зарисовок, сделанных на Нюрнбергском процессе, 1946 год. ГЦМСИР |

В качестве главных обвинителей на процесс были направлены: от СССР – Генеральный прокурор УССР Р. А. Руденко; от США – судья Федерального Верховного суда Р. Джексон; от Великобритании – Хартли Шоукросс; от Франции – Франсуа де Ментон (в первые дни процесса отсутствовал, его заменял Шарль Дюбост, затем вместо де Ментона был назначен Шампентье де Риб).

Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант юстиции Роман Руденко (слева) во время работы на Нюрнбергском процессе. Фото Виктора Тёмина. ГА РФ |

Преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного трибунала:

«…Убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет».

Устав Международного военного трибунала. Статья 6

Р. Гесс на скамье подсудимых симулировал потерю памяти. 1 октября 1946 года. РГАСПИ |

«Согласно Обвинительному заключению, подсудимым вменяется в вину совершение преступлений против мира путем планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивных войн, которые являются также войнами в нарушение международных договоров, соглашений и гарантий; военные преступления и преступления против человечности. Кроме того, подсудимым вменяется в вину участие в создании и осуществлении общего плана или заговора для совершения всех этих преступлений».

Из текста Приговора Международного военного трибунала

Фельдмаршал В. Кейтель дает присягу. Фото Виктора Тёмина. ГА РФ |

Правовое обоснование, применимое в отношении общего плана или заговора:

«По мнению Трибунала, агрессивная война является преступлением с точки зрения международного права. (…) Один Гитлер не мог вести агрессивной войны. Он нуждался в сотрудничестве со стороны государственных деятелей, военных лидеров, дипломатов и дельцов. И когда они, зная о его целях, начали сотрудничать с ним, они сделали себя участниками того плана, который он создал. Их нельзя считать невиновными лишь потому, что Гитлер использовал их, если они знали, что делали».

Из текста Приговора Международного военного трибунала

Г. Геринг в начале процесса. Фото Виктора Тёмина. ГА РФ |

Военные преступления и преступления против человечности:

«Остается истиной, что военные преступления совершались в таком широком масштабе, которого не знала история войн. Они совершались во всех странах, оккупированных Германией, и в открытых морях и сопровождались жестокостью и террором в масштабах, которые трудно себе представить. (…) Военные преступления совершались тогда, когда и где это считали нужным фюрер и его ближайшие помощники для достижения своих планов. В большинстве случаев они являлись результатом холодного и преступного расчета».

Из текста Приговора Международного военного трибунала

После освобождения Освенцима. Советский врач осматривает бывшего заключенного лагеря – инженера из Вены Р. Шерма. Эта и другие фотографии стали документальными свидетельствами на процессе. 1945 год. РГАСПИ |

«Большая часть доказательств, представленных Трибуналу Обвинением, являлась документальными доказательствами, захваченными союзными армиями в германских армейских штабах, в правительственных зданиях и в других местах. Некоторые из документов были обнаружены в соляных копях зарытыми в землю, спрятанными за ложными стенами и в других местах, которые считались недоступными с точки зрения обнаружения этих документов».

Из текста Приговора Международного военного трибунала

Фельдмаршал Ф. фон Паулюс во время перерыва между заседаниями Международного трибунала. Фото Виктора Тёмина. ГА РФ |

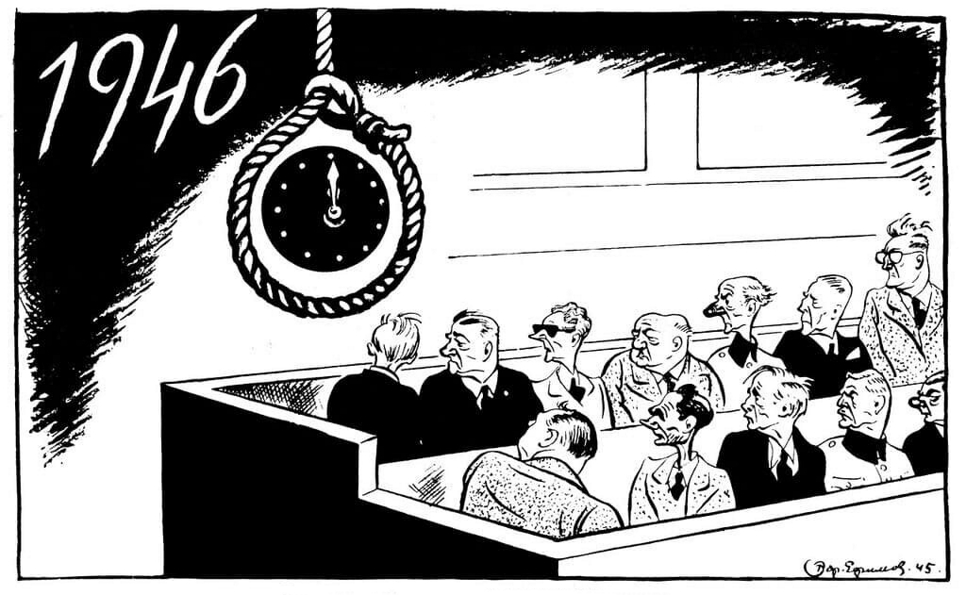

Двенадцатый час фашистских преступников. С Новым (и последним для них) годом! Рисунок Бориса Ефимова, работавшего на заседаниях Нюрнбергского процесса. Из семейного архива Б. Ефимова |

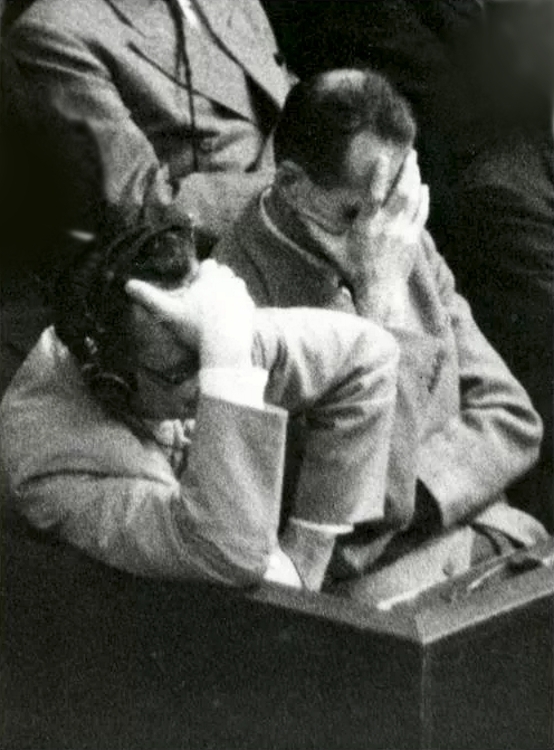

Г. Геринг и Р. Гесс. Момент оглашения раздела приговора о личной виновности каждого из подсудимых. 1 октября 1946 года. РГАСПИ |

Приговор привел в исполнение американский сержант Джон Вудс. 15-16 октября 1946 года. РГАСПИ |

«…Незабываемый урок: Нюрнбергский процесс. Я никогда не забуду один фотодокумент, изображающий еврейскую семью, идущую на смерть: мужчина со своей женой и своими детьми на пути к смерти. Он и сегодня стоит у меня перед глазами. В Нюрнберге меня приговорили к двадцати годам тюрьмы. Приговор военного трибунала, как бы несовершенно ни изображали историю, попытался сформулировать вину. Наказание, всегда мало пригодное для измерения исторической ответственности, положило конец моему гражданскому существованию. А та фотография лишила мою жизнь основы. Она оказалась долговечнее приговора».

Из воспоминаний Альберта Шпеера, личного архитектора Гитлера, рейхсминистра вооружений и военного производства (1942 – 1945). (Приговорён к 20 годам тюремного заключения)

Последнее слово подсудимого произносит Альберт Шпеер. 31 августа 1946 года. РГАСПИ |

В зале суда. 1 октября 1946 года. Фото: РГАСПИ |

Комплекс зданий тюрьмы в Нюрнберге. Сентябрь 1946 года. Городской архив Нюрнберга, Фото: Рэй Д’Аддарио |

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

Мы в соцсетях

Вестник №1/2024

Фотоархив РИО

ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ

Калейдоскоп событий

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- Просветительский онлайн проект Третьяковской галереи «Лаврус»

- На ВДНХ наградили финалистов конкурса журналистских работ «ПРО Образование»

- История Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана в архивных документах

- В селе Наровчат Пензенской области прошла археологическая экспедиция

Новые материалы

- 30 апреля 1945 года Красная армия освободила узников концлагеря Равенсбрюк

- 29 апреля 1818 года в Москве родился император Александр II

- Соболезнования в связи с кончиной Петра Толочко

- Объявлены победители X Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства

- В Якутске к 300-летию РАН открылась выставка «Календарь российской истории»

Новости регионов

- В Якутске к 300-летию РАН открылась выставка «Календарь российской истории»

- В Алтайском крае состоялась XII открытая межвузовская Олимпиада «Вехи истории»

- В музее-панораме «Сталинградская битва» открылся кинолекторий, посвящённый Ю.В. Бондареву

- В Хабаровском краевом музее имени Н.И Гродекова открылась Выставка «Музей. Первые 130 лет»

- В архиве Курской области представили выставку в рамках проекта «Малые города Курского края»