Цех историков

Массовые внутренние займы у населения являлись в Советском Союзе одним из основных источников пополнения государственного бюджета. Уже к концу 1922 г. был разработан проект выигрышного займа на 100 млн руб. золотом сроком на 10 лет.

Но на добровольной основе властям разместить его не удалось. К 1 апреля 1923 г. эти облигации обесценились на 50 % от заявленной стоимости. Тогда впервые был реализован способ принудительной коллективной подписки с вычетом соответствующих сумм из зарплаты рядовых граждан. В ответ на протесты с мест финансовое ведомство разъясняло, что «выдача рабочим облигаций выигрышного займа отнюдь не является методом скрытой конфискации зарплаты. Скорее ее можно назвать принудительным сбережением части зарплаты со страхованием ее от обесценения».

В течение нескольких лет были опробованы эти и другие способы сбора денег с граждан. Так, в 1925 г. преимущественно среди нэпманов разместили 5-процентный выигрышный заем (на 10 млн руб.). Покупателями облигаций второго крестьянского выигрышного займа 1926 г. (на сумму 100 млн руб.) стали в основном городские обыватели. Внутренний выигрышный заем 1926 г. (на 30 млн руб.), напротив, до рабочих и служащих почти не дошел из-за невозможности рассрочки платежей. И, наконец, в ходе реализации внутреннего 10-процентного выигрышного займа 1927 г. основная ставка была сделана на средства трудового населения в целом.

На этом этапе правительство стремилось сделать займы привлекательными для граждан за счет высокого процентного дохода (8–10 %) и свободной куплипродажи облигаций в банках и обществах взаимного кредита. Принудительное их размещение запрещалось с 1 марта 1925 г.

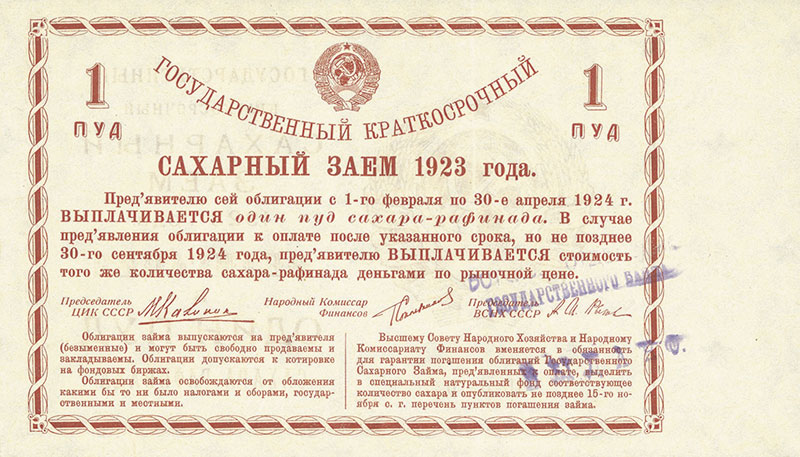

Облигация государственного краткосрочного сахарного займа на 1 пуд сахара. 1923 г.

В поисках денег на нужды капитального строительства власти использовали метод коллективной подписки с рассрочкой платежа. В таком порядке были размещены три займа индустриализации (1927, 1928 и 1929 гг.) и заем укрепления крестьянского хозяйства. Займы превратились в массовые. Облигации навязывались при выдаче зарплаты, расчетах за сдачу хлеба, сельсоветы даже отказывали в регистрации браков лицам, не подписавшимся на заем. К концу 1927 г. из общей суммы госдолга в 762 млн руб. на долю частных лиц, купивших ценные бумаги в добровольном порядке, приходился всего лишь 121 млн руб.

Население не торопилось приобретать облигации. Необходимо было заготовить дрова, купить одежду, арендовать жилье – и без того тощий бюджет рабочего или служащего трещал по швам. Кроме того, многих смущала «совершенная неясность» взгляда коммунистической партии на возможный выигрыш. Среди рабочих ходили слухи, что от коммунистов потребуют отдать всю сумму выигрыша в партийную кассу. Массу споров на местах вызывал и вопрос о характере доходов (процентов и выигрышей). Так, в ходе перевыборов Иваново-Вознесенского совета губернская избирательная комиссия вынесла постановление, согласно которому трудящийся, получивший крупный выигрыш и оставивший вследствие этого работу, лишался избирательных прав – как лицо, живущее на нетрудовые доходы. Гражданка Кунина, направившая письмо с изложением этих фактов в редакцию газеты «Рабочий край», назвала такое решение лишенным всякой логики: рабочий, получив возможность отдохнуть («узаконенную советской властью»), уступал свое место у станка одному из тысяч голодных безработных. Так являлся ли его поступок асоциальным? В связи с массовостью подобных запросов 17 октября 1928 г. Президиум ВЦИК разъяснил: проживание только на доходы от выигрышей по госзаймам и на доходы от сбережений, находящихся в государственных трудовых сберкассах, не должно являться основанием для лишения избирательных прав.

Впрочем, по-настоящему крупные выигрыши выпадали нечасто. Например, по 10-процентному выигрышному займу 1927 г. 100 тыс. руб. не достались никому, по 50 тыс. руб. получили 30 чел., по 25 тыс. руб. – 54 чел., по 10 тыс. руб. – 114 чел., по 5 тыс. руб. – 234 чел.

По итогам размещения государственного внутреннего займа индустриализации 1927 г. средняя сумма подписки у рабочих составила 33,86 руб., у служащих – 43,78 руб. В качестве побудительной причины для приобретения облигаций 44,1 % опрошенных назвали желание сберечь деньги, 45,8 % – желание выиграть. Опасение неприятностей в случае отказа от подписки высказали лишь 6,3 % респондентов. 79,6 % держателей облигаций предполагали сохранить их в виде сбережений.

Однако, согласно секретной записке наркома финансов СССР Н. П. Брюханова, облигации продавались или закладывались их владельцами очень часто. Поэтому нарком просил запретить членам партии «сброс» ценных бумаг. В марте 1929 г. секретариат ЦК ВКП(б) по прямому указанию Сталина «обратить внимание и двинуть вопрос» дал распоряжение местным парторганизациям запретить коммунистам преждевременно избавляться от облигаций. В своем обращении к населению ЦИК СССР подчеркивал, что каждый может свободно продать, заложить или внести облигацию в счет налогов, но, воспользовавшись этим правом, он нанесет вред задачам индустриализации. В феврале 1930 г. москвич И. Шитц записал в дневнике, что правительство, «опрокидывая все свои обещания», остановило покупку облигаций и сняло их с котировки. И добавил: «Недурно было бы казне через своих агентов скупить займы по дешевке. Многие сейчас удовлетворились бы, получив процентов 20–25 за свои облигации».

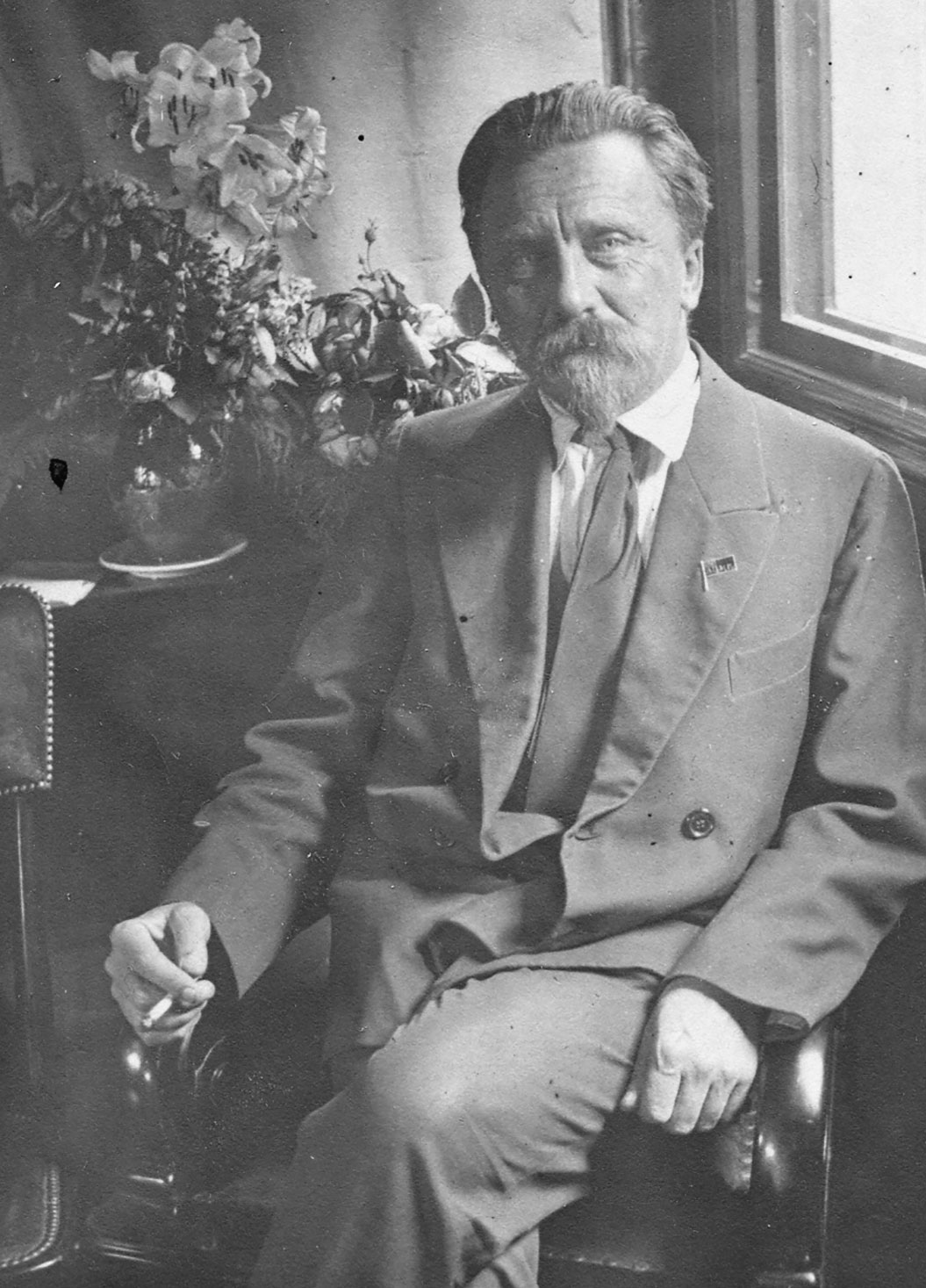

Н. П. Брюханов, нарком финансов СССР. Ростов-на-Дону, 1926 г.

В исключительных случаях, при острой нужде гражданина в наличных деньгах, сберкассы могли выкупать облигации массовых займов или выдавать ссуды под их залог в размере 60 % номинала. Срок таких ссуд составлял 1 год со взиманием 12 % за пользование кредитом. Таким образом, государство, взыскав деньги в принудительном порядке, требовало еще и уплаты процентов в случае их досрочного возврата. Погашение денежных долгов, необходимость оплаты за аренду жилья, покупка мебели и иных предметов домашнего обихода не считались уважительной причиной: общегосударственные интересы социалистического строительства имели приоритет перед личными потребностями. С 1937 г. ссуды можно было получить только в размере 30 % от стоимости облигации.

Минимального размера зарплаты, при котором население освобождалось бы от покупки облигаций, не существовало. Подписка проводилась за те месяцы, в которые заработок трудящихся оказывался выше (в частности, с учетом премий). Из года в год она превышала выпускную сумму займа, что преподносилось как яркая иллюстрация верности трудящихся идеалам социализма. Из 57,3 млрд руб., ассигнованных на финансирование народного хозяйства СССР в годы первой пятилетки 1928–1932 гг., 5,2 млрд поступило от граждан по подписке. Эта сумма составляла стоимость трех Магнитогорских металлургических комбинатов. На средства, собранные в ходе займа «Пятилетка в четыре года», можно было построить 22 таких предприятия, как Нижегородский автомобильный завод им. В. М. Молотова (Горьковский автомобильный завод, ныне «Группа ГАЗ»). В 1937 г. налоги и сборы с населения составили 4 млрд 27,7 млн руб., а поступления по подписке на заем – 4 млрд 330 млн руб. Таким образом, займы заняли первое место среди средств бюджета, привлекаемых от населения, хотя в общих бюджетных доходах они составили 6,3 %.

Займы состояли обычно из двух выпусков: беспроигрышного и процентного. В процентных выпусках один выигрыш приходился в среднем на 12 облигаций. Каждая облигация беспроигрышного выпуска теоретически должна была выиграть в течение 10 лет. Правда, далеко не у всех граждан имелась возможность ждать так долго. Кроме того, уже в 1930 г. была проведена первая конверсия: облигации первого и второго займов индустриализации и займа укрепления крестьянского хозяйства подлежали обмену на облигации первого выпуска займа «Пятилетка в четыре года». При этом с 12 до 10 уменьшались проценты, которые выплачивало государство. В дальнейшем они снижались постоянно. Так, по облигациям займа второй пятилетки (выпуск третьего года) держатели получали вместо 10 % лишь 7 %, а с 1936 г. (выпуск четвертого года) – 4 %. Тогда же была проведена унификация массовых займов: вместо 860 млн на руках у населения осталось 230 млн облигаций единого займа. В нем уже отсутствовали 5-рублевые облигации, зато вводились номиналы в 500, 300 и 200 руб.

Одновременно с конверсией в 1936 г. было объявлено об увеличении срока погашения облигаций с десяти лет до двадцати. В обоснование этой меры говорилось: «Фактически государство ранее пользовалось сроком кредита в 6–7 лет (вместо 10), так как уже с первого тиража начиналось погашение облигаций… Этот срок короток. Средства идут на капитальное строительство, и мало времени, чтобы через продукцию новых предприятий и через социалистическое накопление вернуть вложенные средства».

Бригадир записывает трудодень колхознице. Московская обл., с. Дединово, июль 1931 г.

С начала 1930-х гг. принудительное распространение облигаций стало всеобщей практикой. Несмотря на пропагандируемую добровольность, уклониться от подписки на заем стало фактически невозможно. В некоторых сельсоветах составлялись подворные планы взыскания денежных сумм. На домах неисправных плательщиков расклеивали плакаты с надписями: «Здесь заражено!», «Опасно!» На собраниях таких граждан рассаживали на черные скамьи, к которым подставляли гробы. Лозунг «Ни одного трудящегося без займа!» почти полностью был проведен в жизнь. Трудящиеся отдавали государству в долг деньги в сумме месячного оклада, а члены ВКП(б) – двухмесячного. Жительница Ленинграда С. Коган вспоминала, что их с мужем семейный бюджет недосчитывал четырех месячных зарплат в год: «До самой войны… заем так и продолжали подписывать два месяца каждый год… Появились новые заботы, и мы все буквально тратили, чтобы обставить комнату, и сами жили – не знаю вообще, как мы выжили».

Неудивительно, что участились донесения с мест о различных эксцессах в ходе подписки. Например, в селе Екатериновке Одесской области в августе 1939 г. местным жителям предлагалось приобрести облигации на 100 руб. Сославшись на свое плохое материальное положение, колхозница Е. Матрос согласилась подписаться только на 20 руб. От нее в грубой форме потребовали подписки в полном объеме, на что она ответила отказом: «Если так жить, то лучше повеситься». Спустя некоторое время жители деревни вынули ее из петли. Но даже после этого случая председатель колхоза дал указание не допускать к полевым работам тех, кто не подписался на заем.

За годы Великой Отечественной войны поступления от госзаймов составили 76,8 млрд руб., причем возросло их значение в доходной части бюджета. Если за 1938–1941 гг. собранные по подписке 34,9 млрд руб. составили около 6 % доходов, то в 1942 г. эта доля выросла до 7,4 %, в 1943 г. – до 8,7 %, в 1944 г. – до 9,8 %, несколько сократившись в 1945 г. – до 7,7 %. За счет займов в годы войны было покрыто около 15 % всех расходов на оборону.

Особенно заметно выросла нагрузка на сельское население. В 1940 г. средний размер подписки на одно крестьянское хозяйство составлял 79 руб., в 1941 г. – 101, в 1942 г. – 253, в 1943 г. – 552, в 1944 г. – 646 руб. Новым мероприятием власти в 1940-х гг. стало привлечение к займам колхозов и промысловых артелей – за счет их общих средств и независимо от индивидуальной подписки каждого их члена. В таком порядке за годы войны в бюджет поступило 5,4 млрд руб. Фактически это означало, что колхозников заставляли платить дважды.

Сумма подписки на массовые займы по пятилеткам составила:

- в 1928–1932 гг. – 1 млрд 401 млн руб.

- в 1933–1937 гг. – 4 млрд 042 млн руб.

- в 1938–1941 гг. – 8 млрд 486 млн руб.

- в 1942–1945 гг. – 22 млрд 427 млн руб.

- в 1946–1950 гг. – 23 млрд 969 млн руб.

Но с учетом постоянного перевыполнения плана мобилизации средств населения государство получило взаймы за годы предвоенных пятилеток около 50 млрд, в годы войны – 76 млрд, в 1946–1950 гг. – около 133 млрд руб. В информации московского городского комитета ВКП(б) о ходе подписки на государственный заем восстановления и развития народного хозяйства в 1946 г. сообщалось: ученые Академии наук СССР дали взаймы государству 1 млн 948 тыс. руб., что составило 186 % от их месячного фонда зарплаты. В частности, президент Академии наук С. И. Вавилов при окладе в 30 тыс. приобрел облигаций на 100 тыс. руб. В первый же день размещения займа полностью завершили подписку: Министерство здравоохранения СССР – на 169,2 % от месячного фонда зарплаты, Министерство внешней торговли – на 157,5 %, Министерство финансов – на 180 %.

Плакат – реклама займа «Пятилетка в 4 года» в клубе металлистов. Ростов-на-Дону, апрель 1931 г.

В то же время в сводки органов госбезопасности все чаще попадала информация об отказе трудящихся поддерживать подписные кампании. Так, 22 апреля 1947 г. в цехе Оптико-механического завода им. ОГПУ в Ленинграде (ныне ОАО «ЛОМО») проводилась беседа на тему: «Куда идут наши займы». В конце ее докладчику был задан ряд вопросов «антисоветского характера». Рабочий Быков, в частности, спросил: «Кто дал право правительству проводить конверсию старых займов, которым подошел срок погашения? И кто гарантирует нам, что это же не повторится через 20 лет, когда истекут сроки новых займов?» В мае 1948 г. слесарь Особого конструкторского бюро № 16 в Москве Иванов при заработке 1900 руб. согласился дать государству взаймы лишь 500 руб., объяснив: «На месячный заработок по призыву партийного собрания не подпишусь в связи с тем, что не вижу улучшения материального положения рабочих, о котором так много говорят».

Еще в 1930-е гг. нелегальный оборот облигаций стал заметным сектором теневой экономики. Скупщики активизировались с окончанием войны. Мелкие спекулянты «зарабатывали» 1–2 руб. на каждой сторублевой облигации, поставляя их «оптовикам». У одного из таких дельцов сотрудники ОБХСС Свердловской области в ходе реализации агентурного дела «Миллионер» изъяли ценных бумаг на сумму 1 млн 314 тыс. руб. и на 133 тыс. руб. вкладов на сберкнижках. Многие «оптовики» были связаны с еще более крупными держателями. Арестованный в январе 1953 г. в Ленинграде капитан 2-го ранга Григорьев (член КПСС) с 1945 г. скупал облигации по 6–10 руб. за 100-рублевый номинал. При обыске у него было обнаружено ценных бумаг на 618 250 руб. По его собственному признанию, ежемесячный доход от выигрышей достигал 10 тыс. руб.

Нередки были и злоупотребления работников учреждений госкредита, «забывавших» сообщить о необходимости держателям проверить номера по тиражным таблицам. Облигации в их кладовых учитывались только по листам, что давало возможность легкой подмены. Именно таким образом трое сотрудников Ногинской районной сберкассы незаконно получили выигрышей на сумму 126 тыс. руб. Всего за 1945 г., по данным начальника ОБХСС Главного управления милиции МВД СССР Громилова, финансовые служащие похитили облигаций госзаймов и лотерейных билетов на 936 417 руб.

В 1947 г. в ходе денежной реформы была осуществлена очередная конверсия займов. Руководство страны объяснило это тем, что значительная часть госдолга сложилась в годы войны, когда покупательная способность рубля понизилась, а погашать этот долг следовало полноценным рублем. Имевшиеся в обороте ценные бумаги обменивались на облигации единого конверсионного государственного займа 1948 г. в соотношении 3 : 1. Процентная ставка при этом снижалась до 2 % годовых.

К 1 апреля 1957 г. по займам, размещенным по подписке среди трудящихся, власти задолжали гражданам около 260 млрд руб. После «единодушной поддержки» предложенных Н. С. Хрущёвым мер 19 апреля 1957 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР издали постановление, согласно которому прекращалось проведение тиражей выигрышей ранее выпущенных займов и отсрочивалось на 20 лет погашение облигаций. Фактически населению навязывалась сделка: государство обещало не проводить новые займы взамен на согласие граждан на 20-летнюю отсрочку погашения всех выпущенных ранее тиражей и отказ от получения по ним процентов. Поступления от займовой операции были заложены в бюджет, поэтому в 1957 г. выпустили еще один государственный заем сроком на пять лет на сумму 12 млрд руб.

Эти мероприятия получили отражение в народном фольклоре:

Чтобы всех кормить китайцев,

Немцев, негров и малайцев –

Царь [Н. С. Хрущёв. – Е. Т.] подумал, как тут быть,

Где бы денег раздобыть?

И нашел (мы это знаем),

Прекратил огромный заем –

У народа в долг он брал,

Но обратно не отдал.

И сказал: «Вы потерпите,

Облигации храните,

К коммунизму подойдем,

Снова розыгрыш введем.

Будет дальше нам видней,

Двадцать лет не двадцать дней».

Люди, правда, пошумели,

Но перечить не посмели.

Согласно решению XXIV съезда КПСС погашение займовых обязательств началось в 1974 г. Но многие, не видя смысла в хранении облигаций, к этому времени уже вынесли их на помойку.

Елена Твердюкова, доктор исторических наук,

профессор кафедры новейшей истории России Института истории СПбГУ

-

Книги

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)

- «Большая игра» Сталина: Война и нейтралитет, 1939–1941 гг.

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства