Новости и события Российского исторического общества

В Российской государственной библиотеке обсудили проблемы сохранения уникального культурного наследия Южного берега Крыма. Круглый стол прошел при поддержке фонда «История Отечества» и собрал экспертов из ведущих научных институтов и музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Крым. Формирование культурной политики в отношении ЮБК, перспективы придания этой территории особого охранного статуса стали ключевыми темами заседания.

«Сегодня Южный берег – это сотни региональных объектов культурного наследия, более 50 – федерального значения, около 30 парков являются особо охраняемыми природными территориями. Органы охраны культурного и природного наследия Республики Крым ведут большую работу, и тем не менее, на наш взгляд, сохраняется ряд критических проблем, угрожающих уникальности территории ЮБК. Ситуация обострилась еще при Украине, но, к сожалению, продолжает ухудшаться и сейчас, не встречая серьезного противодействия»,

- отметил в ходе круглого стола директор Фонда имени Д.С. Лихачева,

член Совета по сохранению культурного наследия

при Правительстве Санкт-Петербурга Александр Кобак.

Одна из главных проблем – бесконтрольная застройка. Апартаменты, элитные жилые комплексы и резиденции нарушают исторический ландшафт, который бережно хранили даже в советские годы. К тому же такая застройка – бесполезна с точки зрения развития экономики полуострова и повышения уровня жизни, в первую очередь потому, что не создает рабочих мест, уверена руководитель программы Фонда имени Д.С. Лихачева «ЮБК – территория всемирного наследия» Елена Витенберг.

«Конечно, бизнес идет туда, где уже хорошо, где есть инфраструктура, где красиво, а надо создавать новые экономические ценности, развивать новые территории, не разрушая то, что делает Крым Крымом»,

- подчеркнула Елена Витенберг.

12 марта 2020 года состоялся круглый стол «Культурный ландшафт ЮБК»

12 марта 2020 года состоялся круглый стол «Культурный ландшафт ЮБК»

SHAL1591.jpg

SHAL1606.jpg

SHAL1612.jpg

SHAL1629.jpg

SHAL1646.jpg

SHAL1653.jpg

SHAL1677.jpg

SHAL1695.jpg

SHAL1733.jpg

SHAL1749.jpg

SHAL1819.jpg

SHAL1824.jpg

SHAL1826.jpg

SHAL1827.jpg

SHAL1829.jpg

SHAL1835.jpg

SHAL1845.jpg

SHAL1847.jpg

SHAL1853.jpg

SHAL1857.jpg

SHAL1860.jpg

SHAL1862.jpg

SHAL1871.jpg

SHAL1884.jpg

SHAL1886.jpg

SHAL1897.jpg

SHAL1905.jpg

SHAL1914.jpg

Южный берег Крыма – это 70-киломтеровая прибрежная полоса от Фороса до Алушты, примыкающая к слонам гор. Она занимает лишь один процент от площади всего полуострова, но именно здесь сосредоточены главные исторические достопримечательности: в их числе более 250 археологических памятников – некрополи и святилища древних тавров, руины византийских укреплений, остатки христианских церквей и монастырей.

С момента присоединения Крыма к России в 1783 году разведение садов, парков и виноградников на ранее пустовавших землях стало частью государственной политики. Именно на Южном берегу строили свои дворцы члены императорской семьи и представители аристократии.

Например, имение Ореанда в 1837 году было подарено Николаем I императрице Александре Федоровне. Здесь растет уникальный восточный платан – его высота более 30 метров, а диаметр ствола – 6,5 метра. Это самый крупный и старый платан на побережье. Ему больше двух веков. Уникальный памятник природы охранялся уже в XIX столетии, а под его сенью в разные годы отдыхали император Николай II, писатели Иван Бунин и Антон Чехов.

Усадьбы и резиденции окружали роскошными парками, садами и виноградниками. Таким образом был создан неповторимый культурный ландшафт – «берег-парк», обрамленный морем и горами.

В числе знаменитых парков южного берега – Ливадийский, Гурзуфский и, конечно, Форосский. Имение в Форосе было приобретено московским чаеторговцем А.Г. Кузнецовым в 1887 году. Вскоре в имении был возведен особняк и разбит парк. По словам самого Кузнецова, его создание обошлось «во столько, во сколько сложится сумма всех радужных сторублевых кредиток, если устлать ими всю поверхность этого сада». Впоследствии имение унаследовали промышленники Ушковы, превратившие Форос в фешенебельный курорт с казино и ипподромом.

Казино на ЮБК строят и сейчас – игорную зону планируют разместить на землях, которые некогда принадлежали художнику Архипу Куинджи.

«Он каждое лето привозил в свое имение студентов академии художеств, но он не построил для себя никакого дома. Всякий раз в начале лета он собирал из фанер временное здание, которое потом разбирал, чтобы не нарушать ландшафт. Этот проект игорной зоны располагается ровно на тех землях, которые принадлежали Куинджи, и в этом парадокс»,

- заключила руководитель программы Фонда имени Д.С. Лихачева

«ЮБК – территория всемирного наследия» Елена Витенберг.

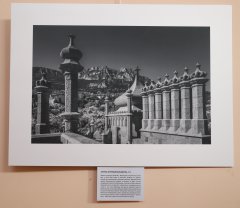

После круглого стола в стенах Российской государственной библиотеки состоялось открытие фотовыставки «Берег мечты. Культурное и природное наследие Южного берега Крыма». Экспозиция подготовлена Государственным Эрмитажем совместно с Фондом Д.С. Лихачева и РГБ и будет открыта для посетителей до 26 апреля.

Текст: Анна Хрусталёва

Фото: Александр Шалгин

- В Доме РИО прошла презентация сборника документов «Грамоты Дмитрия Донского»

- 18 февраля 2026 года состоялся круглый стол, приуроченный к презентации издания «Грамоты Дмитрия Донского»

- Начат приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на организацию и проведение выставок и экспозиций

- Применение искусственного интеллекта в сферах истории и культуры обсудили в Доме РИО

- Фонд «История Отечества» принимает заявки на конкурс по организации и проведению мероприятий

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

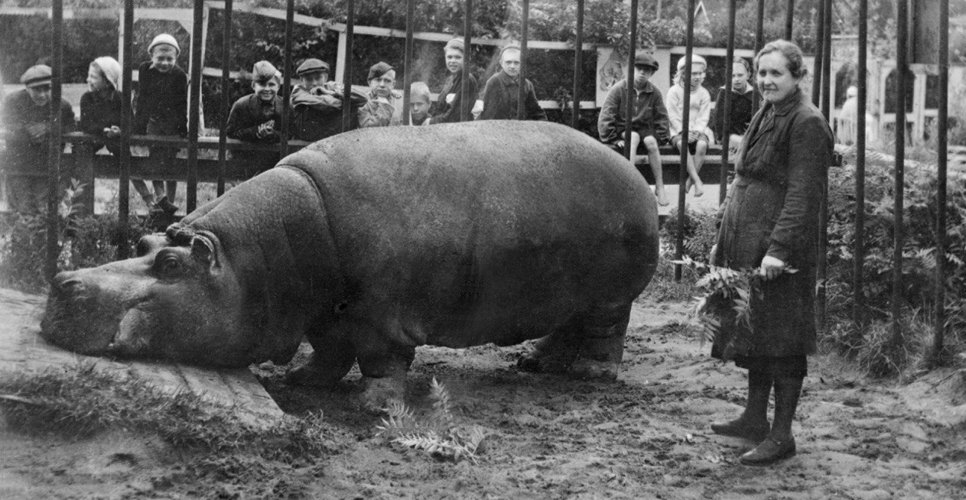

При поддержке фонда «История Отечества» вышел документальный фильм о блокадном зоопарке

На киностудии «Ленфильм» состоялся премьерный показ документального фильма «Блокадный зоопарк», созданного при поддержке Комитета по культуре СанктПетербурга и фонда «История Отечества».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»