Новости и события Российского исторического общества

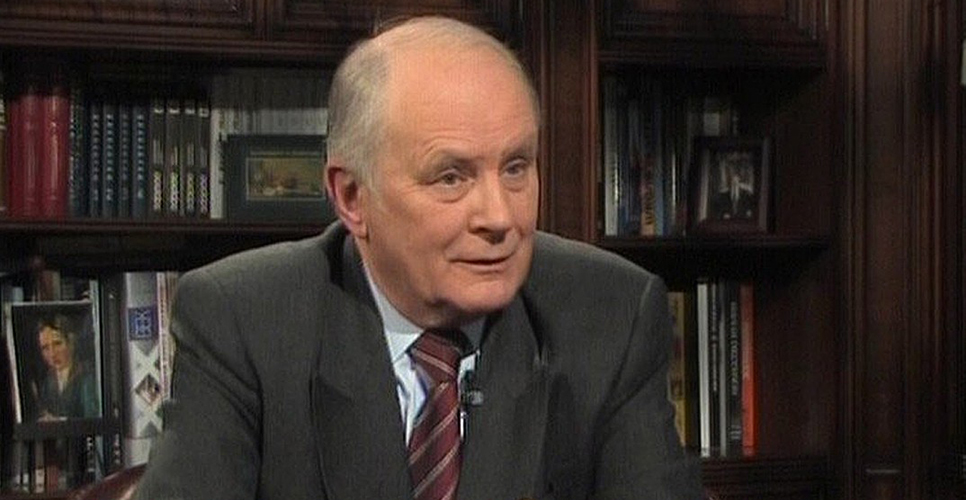

Cкончался член-корреспондент Российской академии наук, руководитель Центра «Историческая наука России», советник РАН, заслуженный деятель культуры Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Андрей Николаевич Сахаров.

В 1953 году Андрей Николаевич окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию «Русская деревня XVII в. (по материалам патриаршего хозяйства)», в 1982 году – докторскую диссертацию «Зарождение дипломатии Древней Руси. IX – первая половина X вв.». С 1984 года Андрей Николаевич начал работать в Институте истории СССР АН СССР в должности заместителя директора института, с 1993-го по 2010 год занимал должность директора Института российской истории РАН.

Андрей Николаевич – автор около 400 трудов по вопросам теории и методологии, историографии и источниковедения, истории государственности, внешней политики России и международных отношений, в том числе монографий «Русская деревня XVII в. (По материалам патриаршего хозяйства)» (М., 1966), «Дипломатия Древней Руси IX – первой половины X в.» (М., 1980), «Дипломатия Святослава» (М., 1982, 1991), «Россия: Народ. Правители. Цивилизация» (М., 2004), «Александр Невский» (М., 2009), «Русь на путях к “Третьему Риму”» (М., 2010). Его работы получили высокую оценку отечественного и зарубежного научного сообщества.

Внес значительный вклад в подготовку к печати многотомных изданий: «История человечества» (в 8 томах); документальной публикации «“Совершенно секретно”. Лубянка – Сталину. О положении в стране. 1922–1934 гг.» (в 12 книгах); «Великая Отечественная война» (в 4 книгах); «История внешней политики России» (в 5 томах); «Трагедия советской деревни» (в 5 томах); «Общество и власть. Российская провинция» (в 5 томах); «История Москвы с древнейших времен до наших дней» (в 3 томах) и многих других.

Он был председателем Научного совета РАН по «Истории международных отношений и внешней политики России»; членом Ученого совета Института российской истории РАН, Диссертационного совета ИРИ РАН (по истории России до ХХ в.).

Большое внимание уделял подготовке аспирантов и докторантов, совершенствованию учебного процесса в вузах и средних школах. Возглавлял Экспертную комиссию РАН по анализу и оценке учебной литературы для средней и высшей школы.

За вклад в развитие исторической науки, научно-организационной и общественной деятельности Андрей Николаевич награжден медалями и орденами России и зарубежных стран, в том числе орденом «Знак Почета» (1971), орденом «Дружбы народов» (1980), орденом «За заслуги перед Отчеством» IV степени (2000), а также памятными знаками и почетными грамотами.

Прощание с Андреем Николаевичем Сахаровым пройдет в субботу, 29 июня 2019 года, в 12:00 в Храме (часовне) Архангела Михаила (Кутузовский проезд, д. 3).

- 10 февраля в России отмечают День памяти Александра Сергеевича Пушкина

- 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки, приуроченный к дате основания РАН

- 28 января (8 февраля) 1724 года была учреждена Санкт-Петербургская Академия наук

- 7 февраля 1693 года родилась российская императрица Анна Иоанновна

- Стартовал приём заявок на XI Международную историческую школу

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства