Новости и события Российского исторического общества

Настоящим «долгожителем» Императорского Русского Исторического Общества был граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918), он состоял в ИРИО 45 лет, став очевидцем трёх этапов развития Общества – при императорах Александре II, Александре III и Николае II.

Граф С.Д. Шереметев вступил в Общество 28 марта 1873 года. Участие в делах ИРИО было обусловлено как личными вкусами графа, страстного любителя отечественной старины, приложившего много сил для изучения и публикации памятников прошлого, так и продолжением славной семейной традиции. Сергей Дмитриевич был женат на Е.П. Вяземской – внучке первого председателя РИО князя П.А. Вяземского.

Граф С.Д. Шереметев |

Граф участвовал в издательской деятельности Общества, оставил интересные мемуарные свидетельства об Александре III в роли Почетного председателя ИРИО и дневниковые записи, фиксировавшие ход годичных заседаний Общества при Николае II. На средства Шереметева был подготовлен к изданию 25-й том Сборника ИРИО, посвящённый знаменитому прадеду графа – сподвижнику Петра I, герою Северной войны фельдмаршалу Б.П. Шереметеву. 5 марта 1876 года на годичном собрании секретарь Общества А.А. Половцов уведомил об этом остальных членов: «Граф С.Д. Шереметев начал на свой собственный счет печатание бумаг из фамильного своего архива; том этот равным образом появится в течение настоящего года и будет содержать документы, особенно любопытные тем, что они характеризуют главнейших сподвижников Петра»1Сборник РИО. Т. 17. СПб., 1876. С. 412..

Но в 1876 году выпустить шереметевский том не удалось. Работа над ним затянулась. Одна из сложностей возникла при переводе со старонемецкого языка капитуляции о сдаче Б.П. Шереметеву города Риги: первый переводчик документа не смог разобрать многих слов, а главное, не отличал немецких слов от шведских2Письма Николая Ивановича Григоровича к графу С.Д. Шереметеву // Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1287. Оп. 1. Ед. хр. 485. Л. 29 об.. Пришлось обращаться к специалистам за повторным переводом, что вызвало задержку в издании тома. Наконец, в 1878 году, в типографии М.М. Стасюлевича, под наблюдением С.Д. Шереметева 25-й том Сборника ИРИО – «Переписка и бумаги графа Бориса Петровича Шереметева. 1704–1722 гг.» – был отпечатан. В предисловии графа указывалось, что опубликованные документы были взяты не только из его фамильного архива, но и из Публичной библиотеки, архива Артиллерийского музея, Московского архива Главного штаба, архивов Сената, Морского министерства и Румянцевского музея3Сборник РИО. Т.25. СПб., 1879. С.I. Обработкой и научным комментированием источников занимался Николай Иванович Григорович (1835–1889), начальник архива и библиотеки Св. Синода. Шереметев остановил свой выбор на нем не случайно: помимо того, что Н.И. Григорович являлся специалистом-археографом, он был хорошим знакомым тестя графа, П.П. Вяземского, консультировавшегося у него по вопросам церковной истории4Письма Григоровича Николая Ивановича Вяземскому П.П. // Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 4160. Л. 1..

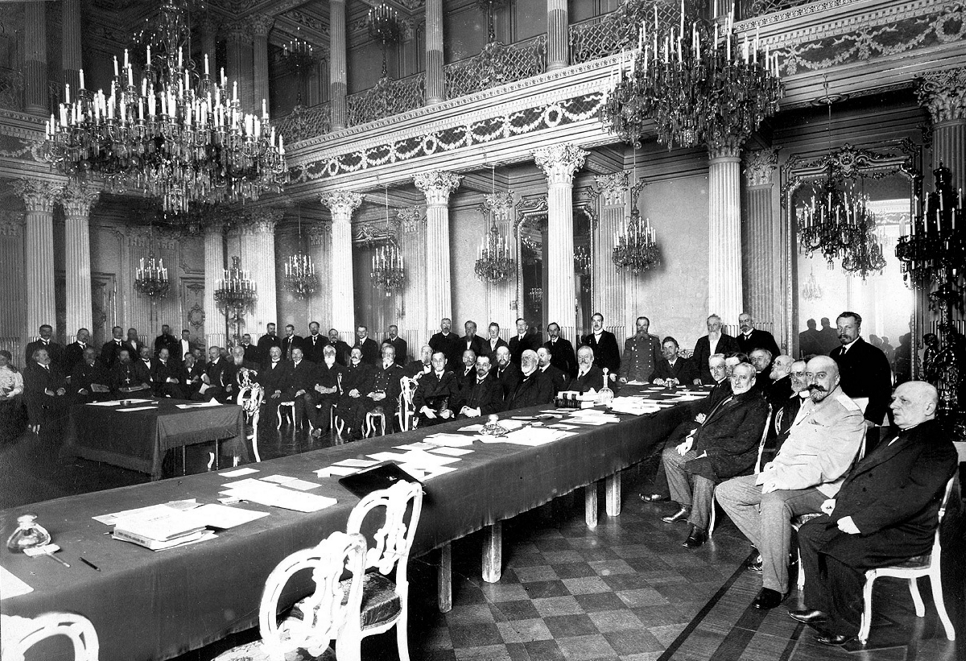

Фотография Общего собрания РИО. Около 1914 года. РГИА. Ф.746.Оп.1Д.234.Л.1 |

Григорович собрал довольно много материалов и о Б.П. Шереметеве5Письма к Григоровичу Н.И. // Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 262. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 50-50 об. Публикуется впервые.. В своей переписке с Шереметевым он рассказывал о своих научных планах, делился с графом радостью архивных находок, обсуждал сложности прочтения документов6Письма Николая Ивановича Григоровича к графу С.Д. Шереметеву // РГАДА. Ф.1287. Оп.1. Ед. хр. 485. Л.3.. В письме от 21 июля 1873 года Н.И. Григорович уведомлял графа, что работу по собиранию материалов для биографии Б.П. Шереметева он начал с обследования архива Морского министерства, в котором хранились бумаги Ф.М. Апраксина. Чутьё историка не обмануло Григоровича – среди неразобранных бумаг Ф.М. Апраксина ему удалось отыскать до 20 частных писем Б.П. Шереметева, в которых фельдмаршал рассказывал о своих трудах и военных подвигах.

В ноябре 1874 года Григоровичу, благодаря указанию начальника рукописного отдела музея А.Е. Викторова, удалось отыскать в Румянцевском музее несколько писем к Б.П. Шереметеву царевича Алексея Петровича7Письма Николая Ивановича Григоровича к графу С.Д. Шереметеву // РГАДА. Ф.1287. Оп.1. Ед. хр. 485. Л.13.. В том же месяце – новая находка: в московском Публичном музее нашелся сборник, в котором было много собственноручных рескриптов Петра Великого к Б.П. Шереметеву. Григорович сличал их с ранее опубликованными в других исторических сборниках, не упуская возможности проверить копии документов по подлинникам. Сергей Дмитриевич как заказчик издания оплачивал из своих личных средств работу Григоровича, а также оказывал административную помощь в работе. Переписка Григоровича и Шереметева служит ярким свидетельством того, какой кропотливый труд стоял за изданием каждого сборника ИРИО, недаром сам граф очень ценил эти сборники и просил секретаря общества Г.Ф. Штендмана прислать для его личной библиотеки недостающие экземпляры.

Как уже отмечалось, роль Шереметева важна для воссоздания истории Общества тем, что граф оставил любопытные дневниковые свидетельства и мемуарные заметки о его деятельности. В обширном мемуарном очерке, посвящённом императору Александру III, есть упоминание о заседаниях ИРИО, интересное прежде всего резкостью и откровенностью суждений, а также свободой оценок. Как отмечает публикатор мемуаров, Л.И. Шохин, их первоначальный вариант был датирован 1915 годом, но, судя по добавлениям, С.Д. Шереметев дописывал и редактировал текст после Февральской революции 1917 года8Шохин Л.И. Мемуары графа С.Д. Шереметева как исторический источник // Мемуары графа С.Д. Шереметева. Том 1 / Сост., подгот. текста и примеч. Л.И. Шохина. М.: Индрик, 2004. С. 11. . Итак, что же писал граф?

С первой строки текста чувствуется раздражение С.Д. Шереметева – он крайне неприязненно относился к секретарю, а затем, после смерти П.А. Вяземского, председателю ИРИО А.А. Половцову, называя его представителем «либерального бюрократического новшества», человеком «без преданий, без идеалов». Помимо политических разногласий, у автора были и личные мотивы недолюбливать Половцова: графу казалось, что тот недооценивает роль первого председателя Общества князя П.А. Вяземского. По мнению Шереметева, именно Половцов был виновен в официальном, холодном и бюрократическом духе ИРИО: «Что-то роковое лежало в организации этого общества, несмотря на широко задуманный князем Вяземским план и верную мысль, поставленную в основу его цесаревичем». Более подробно развивая свою мысль, Шереметев писал, что задуманное по мысли будущего императора Александра III и князя П.А. Вяземского ИРИО «с самого основания попало в руки секретаря Половцова, (…) смотревшего на общество прежде всего как на ступень для своей личной карьеры. Когда надежды его обманулись, он стал холоднее относиться к обществу и ввел в него казенщину и затхлость»9Шереметев С.Д. Император Александр III // Мемуары графа С.Д. Шереметева. Том 1 / Сост., подгот. текста и примеч. Л.И. Шохина. М.: Индрик, 2004. С. 489, 488..

Нелестной характеристики мемуариста удостоились и ежегодные заседания, в проведении которых граф подчеркивал скуку и официоз. Отмеченный графом утомительный и казённо-однообразный тон заседаний был, очевидно, связан не с чьей-то злой волей, а с самим характером Общества, членами которого были не только ученые, но и крупные сановники, привыкшие к бюрократическому стилю проведения заседаний, а также с тем, что присутствие императора на ежегодных отчетных заседаниях вынуждало членов РИО к особой взвешенности и осторожности суждений. Впрочем, сам Шереметев, искренне любивший и глубоко почитавший Александра III, уверял, что именно царское присутствие на чтениях «сразу придавало всему жизнь»10Шереметев С.Д. Император Александр III // Мемуары графа С.Д. Шереметева. Том 1 / Сост., подгот. текста и примеч. Л.И. Шохина. М.: Индрик, 2004. С. 490..

Помимо цитированных воспоминаний об Александре III, граф в конце января 1915 года закончил работу над «Заметками», в которых рассказал о роли государя Александра III и князя П.А. Вяземского, стоявших у истоков Общества. Беловой вариант «Заметок» представляет собой машинопись с правкой рукой С.Д. Шереметева, а черновые наброски включают ряд интересных дополнительных сведений. В частности, Шереметев особо отмечал тот факт, что Общество первоначально ставило задачей изучение и публикацию документов по истории XVIII века, особенно периода правления Екатерины II, «память о которой вдохновляла начинающуюся деятельность РИО», а также «времени Александра I, входившего тогда в моду». (Приближался юбилей Отечественной войны 1812 года.) «Тень Великой Государыни словно витала над деятельностью общества после долгого и не случайного забвения, – читаем мы в одной из черновых записей графа. – По Екатерининскому пути пошел Александр III и нет ли доли заслуги в этом и Русского Исторического Общества?»…

П.А. Вяземский |

Ниже вниманию читателей предлагается беловой вариант текста «Заметок» Сергея Дмитриевича.

Заметки С.Д. Шереметева о Русском Историческом Обществе 1866-1916 годы

Давно ли? Однако уже прошло пятьдесят лет, как задумано было осуществление Императорского Русского Исторического Общества. Небольшой кружок лиц, известных Цесаревичу Александру Александровичу, объединился с ясно определенною целью и между ними соединительным звеном стал ветеран Бородина <вписано карандашом; зачёркнуто: маститый, герой> князь Петр Андреевич Вяземский. Чуткие люди давно указали на особенности его дарования <зачёркнуто в скобках: слова Гоголя>. «Простите ли вы мне дерзость указать ваше назначение <вставлено карандашом: писал Гоголь к В.> но Бог одарил меня чутьем ... узнавать человека. Назначение ваше и поприще явно. Неужели вы не видите? Вы владеете глубоким даром историка – венцом Божьих даров, верх развития и совершенства ума. Я вижу в вас историка в полном смысле сего слова. Грех и вечные упреки будут на душе вашей, если вы не примитесь за великий подвиг. Есть царствования, заключающие в себе почти волшебный ряд чрезвычайностей, которых образы уже стоят как у Гомера, несмотря на то, что и пятидесяти лет не протекло. Вы догадываетесь, что я говорю о царствовании Екатерины. Нет труда выше, благодарнее и который бы так сильно требовал глубокомыслия полного, многостороннего – историка. Во имя Бога, не пропустите без внимания этих слов моих. Предайтесь долго размышлению; они стоят того, потому что произнесены <зачёркнуто: тем> человеком, (который) подвигнут к вам глубоким уважением <зачёркнуто: сильно понимающим их, совесть бы меня мучила, если бы я не написал к вам этого письма>». (Письма Н.В. Гоголя, т. II, стр. 225–227.)

Эти особенности дали толчок к зачинанию истинно государственного дела. Быстро примкнули лучшие люди того времени и ввели цесаревича в круг воодушевлявших <зачёркнуто: увлекавших> их мыслей. Они встретили в нем полную и чуткую отзывчивость; согласие имп. Александра II было <вставлено: скоро> получено.

Ближайшим сотрудником в качестве секретаря явился А.А. Половцов, а к последнему тесно примыкал Г.Ф. Штендеман, позднее заменивший его в секретарском звании, когда Половцов по смерти кн. Вяземского стал председателем. Г.Ф. Штендеман поистине стал неизменным деятелем в Обществе и память его <зачёркнуто: должна быть ему, вставлено: о нем> незабвенна.

Нет сомнений, что душою всего Общества стал сам почетный Председатель. Он придавал ему тот своеобразный, непринужденный, задушевный оттенок, каким отмечалось всякое его ближайшее <зачёркнуто: деловое> участие.

Ежегодно, в особо назначенный день, Цесаревич собирал наличных членов Общества в своем Аничковском дворце в изящном и уютном помещении библиотеки, где так бывало тихо и <вставлено: уютно> привольно. Из году в год повторялись эти заседания. Когда скончался И.[мператор] Александр II, припоминаю сомнения А.А. Половцова о продолжении наших заседаний. Эти сомнения удивили воцарившегося Государя – и во все его царствование заседания продолжались в той же неизменной обстановке. При этом подавали чай и печенье, <вставлено: а> на столике стояла <вставлено: закуска, зачёркнуто: тартинки с сыром и пр.> и красное вино. Всякая натянутость мгновенно исчезала и непринуждённый разговор сопровождал то или другое заранее определенное чтение.

Присутствие В.[еликого] К.[нязя] Владимира Александровича придавало этим заседаниям особое оживление; он поражал своею обширною многостороннею памятью и умением вставить свое веское слово.

Когда кончалось заседание Г.[осударь] обходил всех членов, протягивая каждому руку. Сколько было на <зачёркнуто: лицо, яву; вставлено: тогда> ярких лиц, ныне уже исчезнувших, пропитанных лучшими преданиями историческими и литературными; как свободно говорилось и читалось в этой среде. Не было тут места изощрениям расчетливого подхода, а слово «бестактное» <зачёркнуто: иногда, вставлено: лишь изредка> проявлявшееся, не достигало цели и замирало пред проницательным <зачёркнуто: хрустальным> взглядом Председателя. Сохранились ли подробности каждого заседания? Казалось мне, что они отмечались Г.Ф. Штендеманом, обыкновенно сидевшим с лицом, отражавшим на себе крайне напряженное внимание. Светлая память сохр

Светлая память сохранилась о заседаниях в библиотеке Аничковского дворца, с его продолговатым столом и изящными дубовыми шкафами, с царящею на ней приветливостью, с <зачёркнуто: согревающей> душевной теплотой…

Все та же неизменная обстановка, тот же высокий интерес и содержательность заседаний, тот же простор в докладах и обсуждениях, тот же привет с оттенком легкого юмора и безграничного добродушия…

Да сохранятся эти светлые предания минувшего…

|

Да плод воздаст благое семя Чья не посей его рука Бог в помощь вам, младое племя, И вам, грядущие века!.. |

Г.<раф > С. <ергий >Ш. <ереметев >

Петроград, 22 января 1915 г

РГАДА. Ф. 1287 (Шереметевы). Оп. 1. Ед. хр.

4167. Л. 1–2 об.

Машинопись с авторской правкой

С.Д. Шереметев |

Татьяна Егерева, кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник Государственного

музея-усадьбы

«Остафьево» – «Русский Парнас»

- В Москве откроется национальный Музей памяти, посвящённый жертвам геноцида советского народа

- 19 февраля 2026 года стартовал конкурсный отбор фонда «История Отечества» на археологические экспедиции

- Руслан Гагкуев представил воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

- 19 февраля 2026 года в Москве представили воспоминания полковника Николая Александровича Бигаева

- Руслан Гагкуев принял участие в открытии выставки в Представительстве Алтайского края

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

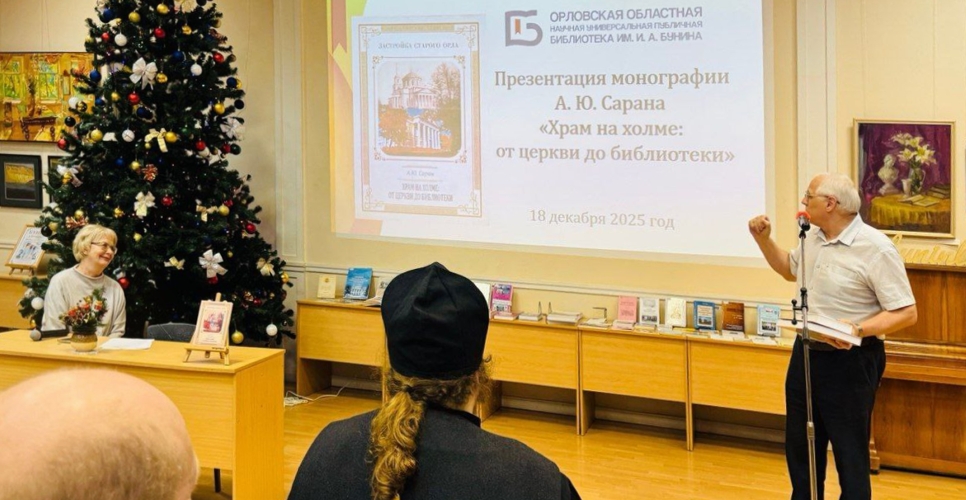

В Орле состоялась презентация книги члена РИО Александра Сарана «Храм на холме»

17 февраля 2026 года в библиотеке Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС состоялась презентация книги доктора исторических наук, профессора кафедры истории, политологии и государственной политики, члена Российского исторического общества Александра Сарана «Храм на холме: от церкви до библиотеки».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»