Новости и события Российского исторического общества

3 мая 2019 года исполняется 705 лет со дня рождения одного из самых почитаемых святых Русской православной церкви – преподобного Сергия Радонежского. К этой памятной дате Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина на своём портале представляет новую электронную коллекцию, в которую вошли раритетные издания, в том числе летописные сведения о жизни и деяниях подвижника земли Русской, изображения святого и памятников ему, материалы, посвящённые Троице-Сергиевой лавре, и многое другое.

На свет Сергий Радонежский появился в 1314 году и был крещён под именем Варфоломей. Как свидетельствует издание 1894 года «Память 500-летия преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского и всея России чудотворца, жизнь и подвиги его, чудеса», ещё до рождения «дивный промысел Божий дал о нём знамение, что он будет благословенного корня святая отрасль» и так описывает этот случай: «В один день мать его пришла в церковь к литургии и остановилась по обычаю с прочими жёнами в притворе. Пред чтением Евангелия вдруг младенец вскричал у неё во чреве так, что матерь его от этого смутилась. <…> Прочия женщины, слышав громкий крик, пожелали видеть младенца, и она принуждена была открыться, что младенец кричал не на руках, но во чреве нея». Как отмечают авторы работы, это событие сделало женщину особенно внимательной к своему состоянию, она отказалась от мяса, рыбы, молока, питалась хлебом и семенами, пила одну воду, часто молилась: «Таким образом плод чрева ея, в самом ея чреве, уже очищался и освящался постом и молитвой».

Ребёнок рос непохожим на других детей. «Чем более возрастал отрок Варфоломей, тем яснее и более обнаруживались его особенные душевные качества; всё чаще и чаще сказывались его необыкновенные сердечные влечения и желания. Будучи мальчиком, он был не похож на других детей. Так, он совершенно уклонялся от детских игр и забав, избегал шуток, смеха и празднословия. Но особенно он удивлял родителей своим постом и воздержанием», – пишет Иоанн Морев в своей работе «Преподобный Сергий Радонежский, великий подвижник и печальник земли русской» 1893 года.

После смерти родителей юноша удалился в скит и принял постриг под именем Сергий. Газета «Тамбовские губернские ведомости» в сентябре 1892 года писала: «Пустынножительство преподобного Сергия – одна из лучших страниц христианского подвижничества. Одинокий среди дремучего леса, наполненного волками и медведями, лишённый самой необходимой пищи, углублённый в изучение священного писания, созерцательную жизнь и молитву, дошедший путём подвижничества до мудрости и ясновидения, преподобный скоро стал читать в сердцах людских, как в открытой книге».

Со временем к отшельнику со всей страны потянулись люди. «Желавшие иметь пример и руководство в духовном жительстве, услыхав о святом житии Сергия, начали просить позволения селиться и жить близ него, – читаем в раритетной книге «Память 500-летия преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского и всея России чудотворца». – По слову преподобного пришельцы начали созидать себе хижины около уединённой келии, приемля себе за образец постническое житие его».

«Когда построено было 12 келий, Преподобный обнёс их высоким деревянным тыном для безопасности от зверей. <…> Густой лес окружал обитель со всех сторон; вековые деревья стояли над самыми келиями, широко осеняя их и шумя своими вершинами; даже около церкви везде видны были пни и колоды, между которыми и засевались различные огородные овощи для трапезы отшельников. Вот какой смиренный вид имела Лавра Сергиева в первые годы своего существования!» – читаем в работе архимандрита Никона «Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца», изданной в 1904 году.

«Наконец пришло время, когда Господу было богоугодно поставить сей благодатный светильник на свещенник, чтобы он светил из своей пустыни всей Православной России, чтобы от его света зажгли свой свет и другие светильники и разнесли сей свет по лицу родной земли», – продолжает архиепископ Никон.

Сергий Радонежский стал таким лучом: в жизни его сопровождали многочисленные чудесные явления, о которых можно прочесть в «Книге о чудесах пр. Сергия» 1888 года издания из коллекции Президентской библиотеки, и именно его молитвам приписывают победу в Куликовской битве, важнейшем по своему значению событии для Московского государства. Перед выступлением из Москвы великий князь Дмитрий Донской приехал в Троицкий монастырь испросить благословение игумена Радонежского. «Св. угодник Божий благословил на битву с врагами великого князя московского Дмитрия Иоанновича, укрепил его мужество надеждою победы. „Иди, господине, безбоязненно! Господь поможет тебе на безбожных врагов!“ – говорил он великому князю, напутствуя его своими молитвами в поход», – написано в книге «Преподобный Сергий Радонежский, великий подвижник и печальник земли русской».

«Будучи сам высшим носителем христианского духа, он – примером, назиданием, молитвами своими – много содействовал и содействует напитанию этим духом всего православного Российского народа – духом, который составляет руководительное начало, крепость и славу народной русской жизни», – подводит итог архиепископ Никон.

Истории Русской православной церкви на портале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина посвящена отдельная электронная коллекция. В фонде библиотеки представлены уникальные издания – Остромирово Евангелие, Лаврентьевская летопись, Елеазаровское Евангелие, раритетные книги о духовных подвигах Александра Невского, Иоанна Кронштадтского и других святых. Проводится большая работа по оцифровке архива Александро-Невской лавры, Александро-Свирского монастыря, документов Святейшего Синода, который с 1837-го по 1917 год располагался в здании, где сегодня находится Президентская библиотека.

- В Доме РИО прошла презентация сборника документов «Грамоты Дмитрия Донского»

- 18 февраля 2026 года состоялся круглый стол, приуроченный к презентации издания «Грамоты Дмитрия Донского»

- Начат приём заявок на конкурс фонда «История Отечества» на организацию и проведение выставок и экспозиций

- Применение искусственного интеллекта в сферах истории и культуры обсудили в Доме РИО

- Фонд «История Отечества» принимает заявки на конкурс по организации и проведению мероприятий

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости Региональных отделений

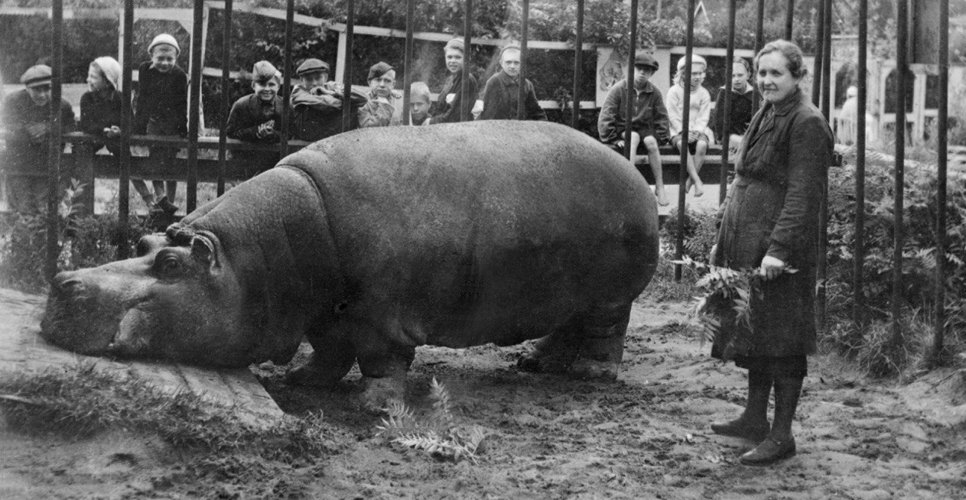

При поддержке фонда «История Отечества» вышел документальный фильм о блокадном зоопарке

На киностудии «Ленфильм» состоялся премьерный показ документального фильма «Блокадный зоопарк», созданного при поддержке Комитета по культуре СанктПетербурга и фонда «История Отечества».

Новости проектов

- В палатах Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной обнаружен уникальный клад серебряных монет

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»