Цех историков

Юбилейные мероприятия, посвящённые 400-летию со дня рождения великого правдолюбца, стали опытом нового прочтения аввакумовского наследия. Аввакум Петрович Кондратьев (1620–1682) относится к числу знаковых фигур, определяющих исторический путь России как уникального, целостного цивилизационного мира. Парадоксально, но его значение в летописи русской культуры сродни роли могучих личностей, казалось бы, совершенно иного, просветительского направления – Ломоносова, Пушкина, Радищева…

Если бы история культуры развивалась, так сказать, линейно, по вектору простого прогрессирующего накопления, то Аввакума можно было бы провозгласить «основоположником» многих важнейших явлений. «Огнепального протопопа» не случайно называют первым русским писателем, первым автором развёрнутой автобиографии, первым революционером… Конечно, эти определения во многом условны. Острое своеобразие и точность его языка, исповедальность и вместе с тем социальность текстов имеют свои корни как в древнерусской традиции, так и в современной ему эпохе. И всё же нельзя не признать, что протопоп выводит духовную рефлексию на качественно новый художественный и философский уровень: его «Житие» вместе с некоторыми другими произведениями – настоящее масштабное полотно, в котором – потом это станет характерной чертой классической русской прозы! – личностное, «родное» неразрывно связано с общественным и космическим, «вселенским».

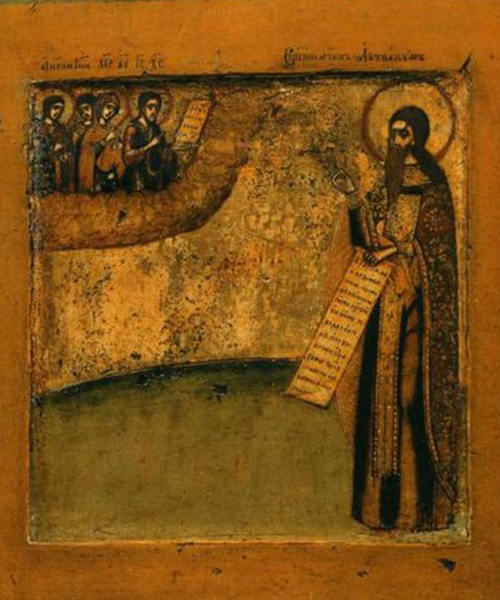

Образ священномученика протопопа Аввакума

с иконы последней четверти XVII — начала XVIII века.

От пустозерского сидельца уже прямая линия ведёт к признанному мировому мастеру, «королю» рефлексивной прозы Льву Толстому. Кстати, Лев Николаевич высоко ценил Аввакума, хотел сделать его героем в одном из своих произведений, а в Ясной Поляне читал домашним вслух отрывки из аввакумова «Жития».

Ещё одну родовую черту высокой русской классики, проявившуюся у Аввакума и затем унаследованную Гоголем, Некрасовым, Достоевским и многими другими, можно определить словом гуманизм. Это борьба за правду, не только божественно-трансцендентную, но и мирскую:

«Коли же кто изволил Богу служить, о себе ему не подобает тужить,

– наставлял вождь староверов своих последователей.

– Не токмо за имение святых книг, но и за мирскую правду подобает ему душа своя положить, якоже Златоуст за вдову и за Феогностов сад, а на Москве за опришлину Филипп».

Здесь очень характерен «церковный патриотизм»: перечисление в одном ряду деятеля истории древней Церкви Иоанна Хризостома и «нового» для аввакумовой эпохи русского святого – митрополита Филиппа. Это внимание к «маленькому человеку» и даже животным:

«Богу вся надобно: и скотинка и птичка во славу его, пречистаго владыки, еще же и человека ради». Это милость к падшим: «Един Бог без греха и без изврат, а человечество немощно, падает яко глина и восстает яко ангел… Бог простит всех смалодушествующих и паки возвращихся на первое достояние»

Что же касается «революционности» Аввакума – здесь, конечно, много преувеличений,

вызванных желанием мирских людей Нового времени объяснить мотивацию носителя средневекового, аскетического сознания. Дело в том, что

творчество Аввакума, эсхатологичное по сути

и духу, оказывалось востребованным всякий раз

на переломе эпох, в ситуации цивилизационного

и культурного транзита. Не случайно первый раз

центральное произведение протопопа, «Житие»,

было опубликовано в светской печати в знаменательном 1861 году. А затем представители разных

культурных поколений находили в нём нечто близкое и созвучное своим собственным упованиям.

Во времена общественной активности и поисков

социальной справедливости 1860–1870-х, в период подъёма национального чувства 1880–1890-х,

в Серебряный век и в революционные годы, в советскую эпоху и сегодня в текстах Аввакума каждый раз открываются новые смыслы, созвучные

современности.

Назовём лишь наиболее выдающихся деятелей русской словесности, обращавшихся к образу писателя-мученика. Помимо Льва Толстого, это Николай Чернышевский, Иван Тургенев, Фёдор Достоевский, Николай Лесков, Иван Гончаров, Всеволод Гаршин, Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, Максимилиан Волошин, Николай Клюев, Александр Блок, Алексей Толстой, Алексей Ремизов, Максим Горький, Борис Зайцев, Арсений Несмелов, Ольга Берггольц, Василий Гроссман, Николай Рыленков, Ярослав Смеляков, Варлам Шаламов, Валентин Распутин, Юрий Нагибин, Валентин Пикуль, Александр Солженицын…

…Год 400-летия протопопа Аввакума побудил научное, культурное сообщество вновь обратиться к этой фигуре, глубже осмыслить значение вождя староверов в истории русской цивилизации. К сожалению, из-за пандемии коронавируса программа юбилейных мероприятий была сильно сокращена, ряд событий перенесён на 2021 год. Вероятно, наиболее высоким по академическому уровню и сильным по информационному резонансу следует признать научно-культурный форум «Аввакумовские чтения», состоявшийся в сентябре 2020 года в СанктПетербурге при поддержке фонда «История Отечества». Мероприятие было приурочено ко дню памяти академика Д.С. Лихачёва, много сделавшего для нового открытия современниками древнерусской культуры, представителем и поборником которой был священник Аввакум Петрович Кондратьев. Завершающим аккордом аввакумовских торжеств стало открытие интернет-проекта «Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в архивных документах». Благодаря этой интерактивной электронной экспозиции становятся доступными ценнейшие исторические памятники – в том числе автографы писем протопопа Аввакума и боярыни Морозовой. Представление уникального архивного информационного ресурса состоялось в декабре 2020 года в Российском государственном архиве древних актов.

В этом ряду авторы «левые» и «правые», «красные» и «белые», «советские» и «антисоветские».

У каждого из них – свой Аввакум, но есть и «общий

знаменатель» восприятия его личности и творчества. Значит, в наследии протопопа есть то, что связывает и объединяет всех нас,– нечто по-настоящему

общенациональное! Призыв к национальному

единству – один из наиболее актуальных заветов

автора «Жития», так оценивавшего духовные истоки церковной смуты:

«Диявол между нами рассечение положил».

Бескомпромиссный в вопросах веры, он

проявлял снисходительность

к кающимся; был готов пожалеть своих недругов, посочувствовать им. Обличая

тех, кто принял «никоновы

новины», он в то

же время писал:

«Молитися мне подобает о них, о живых и о преставльшихся».

Текст: Сергей Антоненко

-

Книги

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)

- «Большая игра» Сталина: Война и нейтралитет, 1939–1941 гг.

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства