Цех историков

Пётр I и А. Д. Меншиков. Художник Юрий Панцырев. 1980 год

«Короля играет свита» — это известное и, возможно, справедливое для Европы утверждение на российской почве требовало уточнений. Особенно — в эпоху Петра Великого, чья страсть к игрищам и потехам в ближнем кругу не помешала царю-реформатору создать крепкую, преданную его делу команду исполнителей и продолжателей небывалых по масштабу государственных начинаний.

Отдавая всего себя задуманным преобразованиям, он требовал от соратников не восторженного раболепия и не только честной, толковой исполнительности, но и проявления умения, инициативы, самоотверженности.

Не свита, но работники — воины, дипломаты, государственные деятели, учёные, строители, организаторы новых отраслей хозяйства — они были очень разными — по социальному происхождению, национальной принадлежности, возрасту, вероисповеданию, темпераменту, наконец. Резкий, вспыльчивый, недоверчивый, но умеющий оценить натуру и способности человека, Пётр легко возвышал людей. Столь же легко и предавал опале, но всегда был способен признать заслуги и умения членов своей команды, отвечавших ему восхищением и преданностью. Не в этом ли командном чувстве был секрет его успехов в титаническом деле обновления государства и приобретении им нового статуса в «концерте» европейских держав?

В зависимости от критериев отбора разные исследователи насчитывают от десятков до сотен ближайших помощников императора-реформатора. По мере продвижения России по пути обновления круг этот расширялся, но основной «костяк» — 10–12 ближайших соратников — вошли в историческую память как СПОДВИЖНИКИ ПЕТРА.

«Пётр является перед наблюдателем в вечном потоке разнообразных дел, в постоянном деловом общении со множеством людей, среди непрерывной смены впечатлений и предприятий; всего труднее вообразить его наедине с самим собою, в уединённом кабинете, а не в людной и шумной мастерской».

В. О. Ключевский. Пётр Великий среди своих сотрудников

|

Экзамен Петра. Художник Юрий Кушевский. 2005 год

«…Ближайшие исполнители должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждёт и требует. То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, — довольно пёстрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, даже безродные, очень умные и даровитые, и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные».

В. О. Ключевский. Пётр Великий среди своих сотрудников

|

Триумф Российского флота. Народный художник России Василий Нестеренко. 1994 год

«Пётр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний. Иноземцы и люди новые из русских, понимая дело Петра или нет, делали его, не входя в его оценку, по мере сил и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчёту».

В. О. Ключевский. Пётр Великий среди своих сотрудников

СПОДВИЖНИКИ

|

АПРАКСИН ФЁДОР МАТВЕЕВИЧ (1661–1728)

Фёдор Матвеевич, брат царицы Марфы Матвеевны — вдовы царя Фёдора Алексеевича, был комнатным стольником при Петре, участником потешных полков. Он стоял у истоков создания Российского военно-морского флота, командовал как на Азовском, так и на северном театрах боевых действий (часть времени — практически параллельно): с 1700 по 1711 год был губернатором крепости Азов, а в 1708 году оборонял СанктПетербург от шведов.

Под командованием Апраксина находился русский гребной флот во время Гангутского сражения (1714), завершившегося первой в истории России морской победой русского флота. Хотя боевыми действиями, которые привели к знаковой победе русского оружия, лично командовал Пётр. Позднее Апраксин участвовал в Персидском походе, возглавлял Балтийский флот. Был также главой Адмиралтейского приказа, генераладмиралом, тайным советником.

|

ГОЛОВИН ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1650–1706)

Фёдор Алексеевич происходил из боярского рода Головиных, получил домашнее образование. В 1689 году возглавил Великое посольство на Дальний Восток, итогом которого стало урегулирование вопросов о границе с Китаем в рамках Нерчинского договора 1689 года (позднее результаты его дипломатической деятельности закрепит Патрик Гордон). Также стал одной из центральных фигур Великого посольства 1697–1698 годов. Был Президентом посольских дел — главой внешнеполитического ведомства; руководил русской дипломатией до самой смерти. Также заведовал Воинским морским указом, Монетным двором и московской Школой математических и навигацких наук. Стал первым кавалером ордена Святого Андрея Первозванного — высшей государственной награды (1699) — и первым в России генерал-фельдмаршалом (1700). С именем Фёдора Головина также связывают издание учреждённой Петром в 1702 году первой русской печатной газеты «Ведомости».

|

ГОРДОН ПАТРИК ИВАНОВИЧ (1635–1699)

Урождённый Патрик Леопольд Гордон оф Охлухрис, представитель знатного шотландского рода, покинул родину в 16 лет, участвовал в Северной войне 1655–1660 годов, причём и на шведской, и на польской стороне. На момент поступления на службу к Петру I имел значительный боевой опыт: воевал за Россию с 1661 года, участвовал в первом чигиринском и двух крымских походах.

Один из первых наставников и близкий друг Петра, их знакомство произошло в Немецкой слободе в 1690 году. Патрик Гордон сыграл одну из ключевых ролей в победе Петра над Софьей и стрельцами. Он много сделал для создания петровской армии, широко использовал свои познания в инженерном деле и артиллерии. Стараниями Гордона потешные войска превратились в гвардейские.

|

ДОЛГОРУКОВ ЯКОВ ФЁДОРОВИЧ (1639–1720)

Яков Фёдорович родился в Москве, происходил из княжеского рода Долгоруковых, верно служил царю Алексею Михайловичу, принял сторону Петра во время стрелецкого бунта, участвовал в Азовских походах. В битве под Нарвой попал в шведский плен, в котором провёл десять лет, помогал другим пленным русским. В плену получил ценные знания о шведском государственном устройстве, которые впоследствии использовал на родине.

Бежал, захватив вместе с другими пленными шведскую шхуну. Возглавлял Главную военную канцелярию, в ведении которой находилось снабжение русских войск, а позднее — учреждённую Петром в ходе реформ Ревизион-коллегию, следил за сохранностью казны, раскрывал хищения. Современникам и потомкам запомнился как человек решительный и твёрдый, способный возразить самому царю.

|

ЗОТОВ НИКИТА МОИСЕЕВИЧ (1644–1717)

Никита Моисеевич родился в Москве в семье дьяка. Наиболее известен как учитель Петра, с пяти лет знакомил царевича с грамотой, историей и религией, стал одним из ближайших его соратников, был на стороне царя в противостоянии с Софьей, участвовал в расследовании событий Стрелецкого восстания 1698 года. Думный дьяк Никита Зотов поддерживал Петра в его эксцентричных затеях: во «Всешутейшем, всепьянейшем, сумасброднейшем соборе», высмеивавшем церковные обряды и старорусские традиции, Зотов занимал особый «руководящий пост» и имел титул «Всешутейного отца Иоанкита, Преспургского, Кокуйского и Всеяузского патриарха». При этом Зотов больше пятнадцати лет, до самой смерти, возглавлял подчинявшуюся лично Петру I Ближнюю канцелярию, занимавшуюся организацией государственного контроля и обладавшую рядом признаков высшего института власти.

|

ЛЕФОРТ ФРАНЦ ЯКОВЛЕВИЧ (1656–1699)

Франц Лефорт родился в вольном городе Женева, в семье торговца Жака Лефорта, в Россию прибыл с голландскими наёмниками, жил в Немецкой слободе. Под командованием Василия Голицына, воеводы, государственного деятеля и фаворита царевны Софьи, участвовал в Крымских походах, потерпевших поражения (1687, 1689). Принял сторону Петра в его противостоянии с Софьей, участвовал вместе с ним в манёврах, сыграл важную роль в Азовских походах. Руководил кораблестроением на Воронежской верфи, пользуясь опытом западных специалистов, которых активно нанимал на службу в Россию. Был одним из официальных глав Великого посольства в Западную Европу 1697–1699 годов, в котором сам Пётр участвовал под именем Петра Михайлова, урядника Преображенского полка. Считается, что кальвинист Лефорт, имевший огромное влияние на Петра и связанный с ним крепкой дружбой, заработал особую ненависть в рядах восставших стрельцов, которые называли его «еретиком».

|

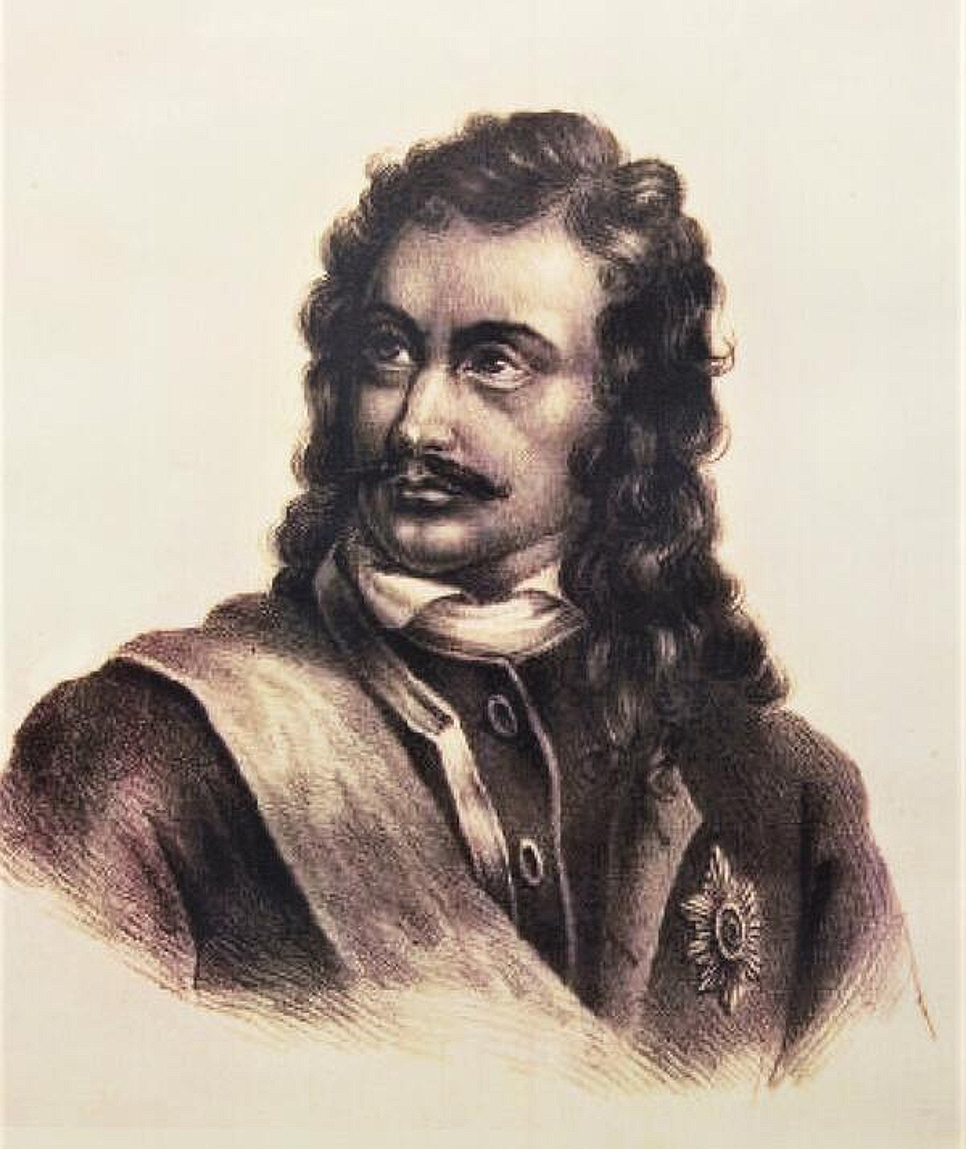

МЕНШИКОВ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ (ок. 1673–1729)

Происхождение Александра Даниловича — до сих пор предмет споров среди исследователей. Сын конюха петровских потешных полков Данилы Меншикова, он мог быть потомком древнего польско-литовского рода Менжиков. Начал карьеру денщиком Петра, прошёл с царём через все военные и политические предприятия, став его ближайшим соратником исамым известным фаворитом эпохи. За свою карьеру выполнял множество государственных функций. Стал первым губернатором Санкт-Петербурга (1703–1724, 1725– 1727). Действия драгун, которыми Меншиков командовал во время исторического Полтавского сражения, определили ход битвы. Ему же позднее сдались остатки шведской армии. Меншиков был произведён в генерал-фельдмаршалы (при Екатерине I станет генералиссимусом). В 1717–1722 годах был президентом Военной коллегии, одновременно занимая должность сенатора. Владел несколькими городами, тысячами сёл и деревень и почти легендарными богатствами, построил себе дворцы в Санкт-Петербурге и Кронштадте. После смерти Петра сыграл центральную роль в возведении на престол Екатерины I.

|

ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН (1681–1736)

Феофан (в миру Елеазар) Прокопович родился в Киеве, имена его родителей неизвестны; воспитывался дядей, фамилию которого и взял. Обучение проходил в Риме, в коллегии Святого Афанасия. Пётр I взял Феофана под покровительство в 1716 году, вызвав его из Киева в Санкт-Петербург. Решающую роль в данном случае сыграли не только выдающиеся способности этого богослова и учёного, но и его непопулярные среди русского духовенства взгляды — Феофан, в частности, утверждал, что император является главой не только государства, но и поместной церкви. Он стал главным помощником царя в делах духовного управления и движущей силой петровской церковной реформы. Феофан — автор Устава Духовной коллегии 1721 года, документа, радикально менявшего положение Русской православной церкви, подчиняя её государству. Написанный Феофаном и отредактированный Петром Устав определял функции Синода, органа управления церковью, который заменил упразднённое тем же регламентом патриаршество.

|

РОМОДАНОВСКИЙ ФЁДОР ЮРЬЕВИЧ (ок. 1640–1717)

Фёдор Юрьевич происходил из знатнейшего рода Ромодановских, сын князя Юрия Ивановича Ромодановского. Ряд исследователей называют Фёдора Ромодановского вторым человеком в государстве (впрочем, подобные формулировки применялись и к другим сподвижникам Петра I, особенно на пике их карьеры). Во время Великого посольства Петра именно Ромодановский руководил боярской комиссией, которая управляла Москвой в отсутствие царя. Он также на протяжении тридцати лет возглавлял Преображенский приказ, то есть фактически был главой государственной службы безопасности — этот орган занимался политическим сыском и расследовал «злые умыслы» против власти. Среди наиболее известных примеров — Стрелецкое восстание 1698 года и Астраханское восстание 1705–1706 годов.

|

ТОЛСТОЙ ПЁТР АНДРЕЕВИЧ (1645–1729)

Пётр Андреевич из рода Толстых (положил начало его графской ветви), был сыном окольничего, Андрея Васильевича Толстого. В первый стрелецкий бунт содействовал восставшим, поэтому доверия Петра ему пришлось добиваться больше двух десятилетий. В конце 1701 года был назначен посланником в Константинополь, став первым Российским послом-резидентом, способствовал ратификации Константинопольского мирного договора с Османской империей. В годы русскотурецкой войны (1710–1713) побывал под арестом в османском заточении. В 1717 году хитростью и угрозами добился возвращения в Россию беглого царевича Алексея Петровича, а затем вёл расследование его дела. После этого возглавил Тайную канцелярию и получил от царя щедрое вознаграждение, став, наконец, его доверенным лицом.

|

ШЕРЕМЕТЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ (1652–1719)

Борис Петрович родился в Москве, в боярской семье Шереметевых, с 13 лет был комнатным стольником. Участвовал в 1686 году в переговорах о «Вечном мире» с Речью Посполитой, также вёл в Европе переговоры с императором Священной Римской империи, римским папой и Мальтийским орденом. Шереметев проявил себя также как талантливый военачальник, принимавший взвешенные решения и избегавший поспешных действий. В годы Северной войны (1700–1721) в чине генерал-фельдмаршала командовал войсками в Прибалтике, осадил и взял несколько крепостей, включая Мариенбург, Копорье и Дерпт. Формально командовал русской армией во время Полтавской битвы 1709 года. Первым в истории Российского государства возведён в графское достоинство. Награждён орденом Св. Андрея Первозванного.

|

РАГУЗИНСКИЙ-ВЛАДИСЛАВИЧ САВВА ЛУКИЧ (ок. 1668–1738)

Савва Лукич происходил из сербского дворянского рода Владиславичей. Купец, дипломат — на российской службе с 1703 года — он тогда же начал получать от Петра I привилегии на занятие торговлей. В 1705 году привёз вМоскву из Константинополя Ибрагима Ганнибала — прадеда Александра Сергеевича Пушкина, ставшего прототипом главного героя пушкинского исторического романа «Арап Петра Великого». В 1716–1722 годах действовал в качестве представителя Петра вРиме иВенеции. Нанимал итальянских специалистов на российскую службу, закупал скульптуры для заложенного в 1704 году в СанктПетербурге Летнего сада. С 1725 по 1728 год был Чрезвычайным посланником и полномочным министром России в Китае, вёл переговоры с Цинской империей о границах и торговых отношениях (были инициированы Китаем в 1724 году, а завершились уже при Екатерине I). Итогом Посольства Владиславича стал Кяхтинский договор (1727), зафиксировавший существовавшую границу и увеличивший объёмы торговли между странами.

Источник: Вестник «Воронцово поле» №3, за 2022 г.

-

Книги

- Восстание декабристов. Документы. Том XXIV и том XXV

- Махров П.С. Воспоминания 1917–1920 гг.

- 14 декабря 1825 года: дневники, письма, воспоминания очевидцев

- Оборонно-промышленный комплекс СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 — 1945). Т. 5. Часть 3 (июнь 1941 — 1945)

- «Большая игра» Сталина: Война и нейтралитет, 1939–1941 гг.

Это демонстрационная версия модуля

Скачать полную версию модуля можно на сайте Joomla School

Поиск по сайту

ПОСЕТИТЬ ДОМ РИО

Вестник №4/2025

Фотоархив РИО

Новости проектов

- Участие военнопленных в Гражданской войне в России: мотивации выбора

- Дмитрий Бак: «Словарь Даля до сих пор не имеет себе равных в мировой практике»

- Доку Завгаев для «Российской газеты»: Интерес к Международной премии мира имени Л.Н. Толстого растет

- Руслан Гагкуев представил цикл документальных фильмов «Профессия — историк»

- Сила памяти. Что мы отмечаем в День народного единства